- 堆肥購入、なにを目安にして購入すべきかわからない

- 完熟堆肥しか使えないと云われた、未熟堆肥はどうすればいい

- 堆肥を土に混ぜるには、いつ、どのぐらいの量を混ぜたらよいのか

中熟堆肥を知っていますか。私たちが最も使用するのは完熟でも未熟でもない中熟堆肥です。完熟堆肥だけを使用するのには限度があります。

未熟でない中熟堆肥を使用することで野菜は育ちます。この堆肥をどのように使用するかが重要なポイントになります。

ここでは、- 堆肥は、完熟、中熟、未熟堆肥に分けられること

- 堆肥をまいた直後でも、種まきや苗の植えつけはできます

- 堆肥の使用量(施肥量)は、1平方メートルあたり2~3キログラムが適当

積雪の多い東北南部で、20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、堆肥の使い方の重要なポイントを解説しています。

この記事を読んでいたただければ、いつ、どのぐらいの量を土に混ぜればよいのかを知ることができ、堆肥の購入や使い方についても迷うことなく、行動できるようになります。

― 目 次 ―

1.堆肥の使い方、堆肥は、未熟・中熟・完熟堆肥にわけられる

私は堆肥を説明する場合3つに分けています。定義はありません。勝手に分けているだけです。なぜならば、完熟堆肥以外すべて未熟堆肥なのか、そうとも云えないからです。

私たちが使用する堆肥は完熟ばかりではありません。いちばん多いのは、完熟でも未熟でもない堆肥です。

堆肥には、未熟、中熟、完熟という評価基準があり、これを私たちの家庭菜園に当てはめてみたほうが適切な気がします。

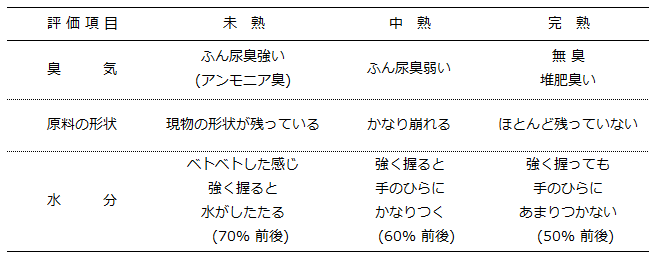

下の表は、未熟堆肥、中熟堆肥、完熟堆肥の違いです。

(出典: 岩手県農業研究センター 平成13年度試験研究成果、題名 「家畜ふん堆肥の品質は外観とECにより評価できる」 より抜粋要約)

未熟堆肥は、発酵分解途中の未成熟堆肥。土に混ぜることで発酵分解が続くことから、アンモアなどの発生によ野菜の根などを傷める可能性が残っています。

中熟堆肥は、完熟の少し手前、明らかに未熟ではない中間の堆肥。中熟はパワーがあり土壌改良にもってこいの堆肥。(中熟堆肥としての市販は少なく、定義も明確ではない)

完熟堆肥は、一定の発酵分解(成熟)が終了しているサラサラ堆肥であり、分解が進みすぎて力がない堆肥とも云われます。(販売表示は完熟だが、中身は中熟のものが多い)

私は自分の軽トラツクで運搬すると、完熟はとても軽く(2輪だけでよい)ですが、完熟以外は重い(4輪)のですぐわかります。毎年同じ業者から牛ふん堆肥を運んでいますが、軽かったり重かったりいろいろ、毎年が完熟ということはないです。

完熟堆肥を使用しなくても、中熟堆肥でしっかり野菜は育ちます

未熟堆肥、できれば使用しないほうがよいです。

でも、私たちが最も使用するのは完熟でも未熟でもない中熟堆肥です。完熟ばかり使用はできません。中熟堆肥は大丈夫かと言われれば、それなりに立派に育ちます。細かいことは判りませんが、私の経験では生育するのに問題はありません。

完熟と中熟堆肥の違いが野菜にどうあらわれるのか、そこまではわかりません。ここでは、一般的に云われる完熟堆肥と未熟堆肥を比較すると野菜はどうなるのかを説明します。

未熟堆肥は植えつけ直後、堆肥の発酵分解が続くことで根に障害がでやすいです。この最初のダメージが後々影響してきます。生育途中の根は、根の張りが弱く細い根の本数が少ないことから栄養の吸収を悪くし、葉が小さく枚数が少ないなどの原因となります。

収穫時、完熟堆肥のハクサイやキャベツは球が大きく重いです。甘味、香り、断面の葉の密度と球のしまりがしっかりしています。未熟堆肥は、甘味が落ちます。割ってみれば、断面の葉はすき間があり、スカスカが多いです。

これらは収穫後に分かることで、生育途中はわかりにくいです。プロの農家でも判断は難しいと思います。完熟堆肥と未熟堆肥による品質の比較、球の大きさ、しまり、糖度など完熟堆肥の効果は大きいと言えます。

だから未熟堆肥は使わないほうがよいとなります。

でも、完熟ではないにしても、未熟堆肥ではない中熟堆肥、20年以上用してきた私ですが堆肥で失敗したという経験はありません。実際の根の張り具合や断面の密度などは別にして、外観上は人並みかそれ以上に育ててきました。

完熟堆肥でないとなにがまずいのか、判らない点はあります。完熟堆肥しか使用できないのではなく、未熟堆肥でさえなければ育てられるということ。神経質にならず、こういう視点で育てる作業を楽しんだほうがよいです。

2.堆肥を土に混ぜるタイミング、完熟か未熟か、いつ作業ができるかによる

堆肥を土に混ぜるタイミング、いろいろあります。完熟や中熟堆肥は自分の作業ペースにあわせて入れてよい。未熟堆肥は、種まきや植えつけ開始前、できるだけ早めに土に混ぜて発酵分解を促すようにしてください。

土に混ぜるタイミング、堆肥の袋詰め表示は1か月前に畑に入れること、短くても2週間前です。お客様の使われ方がさまざまですから、メーカーは苦情対策として記載せざるを得ません。

参考書にも、2~4週間前には入れたほうがよいというのが多いです。でも具体的、適切な根拠は見当たりません。完熟や中塾堆肥、植えつけ作業と同時に土に混ぜても大丈夫です。

どんな堆肥でも、できるだけ早く入れて土になじませるのが理想的です。

でも、1ヶ月も前から混ぜるのは、できないことの方が多いです。堆肥と化成肥料が化学反応を起こし生育障害が懸念されるので日数を空けるべき、根拠は知っていても早々にはできないです。

完熟や中熟堆肥、種まきや植えつけをするときに苦土石灰と堆肥を混ぜて軽く耕し、化成肥料なども同時に入れて混ぜあわせ、よく耕してから畝つくり、直後に種まきや植えつけをしても大丈夫。1回ですべての作業は終ります。

なぜ1回の作業で大丈夫なのか、明確な理論的な根拠は見当たりません。リスクを避けたいのであれば、種まきや植えつけまでに、2~4週間空けたほうがよいです。でも、忙しければ一挙にやっても大丈夫、私は何年も経験しています。

私の現役中はゴールデンウィークが勝負でした。限られた時間に堆肥も、肥料も、種まきも、植えつけも、すべて同時に一挙に終わしてからお出かけでした。20年以上の経験からは特に問題があるという認識は無いです。気がついていないことが有るかもしれませんが。

未熟堆肥、できるだけ早く土に混ぜ込み、なじませること

完熟か未熟か、未熟は使用しないこと。参考書的にはこのような説明が多いです。未熟でも購入した堆肥は使用せざるを得ません。使用するには、できるだけ早く土に混ぜ込ませて完熟にさせるか、どこかに置いて中熟から完熟を待つしかありません。

完熟堆肥に明確な定義はありません。なぜならば、発酵(分解)がどの段階をもって完熟かは見解が異なるためです。(完全に発酵が終了した堆肥ではなく、易分解性有機物の分解が終了したときに完熟堆肥とよぶようです)

参考書でいう未熟堆肥のイメージはよくわかりませんが、生堆肥、あるいは臭いがきつい、ベトベトと水分が多い堆肥だと思います。これらについては、早く発酵(分解)を終わらせ、完熟堆肥に近づけるしか方法はありません。そのために時間が必要いうことです。

その期間はどれだけなのか、明確な基準はないようです。まずは臭いが弱くなること、水分が蒸発して少なくなる、軽くなることがひとつの目安。

米ぬかを入れると発酵スピードは早くなります。堆肥にビニールなどをかぶせ放置しておくのもひとつ。時間をかけて発酵を続け、1ヶ月以上たてば、種まきや苗の植えつけができるようです。

袋詰めの堆肥でも未熟堆肥があります。袋詰めも臭いと水分がそれなりであれば、開封後すぐ使用してもよいし、気になれば1週間程度空ければ種まきや植えつけはできます。

3.堆肥の使用量(施肥量)、経験則が大優先、心持ち少なくする

初心者の方は、1㎡あたり2~3㎏程度を目安にしてまいてください。経験者の方は、自分の目安でよいです。なぜならば、1.0~2㎏では少ない、2.5㎏を入れないと駄目ですなど、こんな質問回答もあります。0.5~1.0㎏の違いをどうやって補正するのか、計量器をもって作業するも無理があります。

経験者はそれなりに収穫を体験しています。畑はひとつひとつ養分の蓄積量が違いますので、一律の使用量ではなく、経験則でやったほうが無難。まじめに考えても使用量の算出は難しい。なぜならば、ほんらいは土壌分析をおこない、それに基づき使用量の施肥設計が必要だからです。

もうひとつ大事なことは、

使用量を多くしても一定の量を境にして収穫量は頭打ちとなり、堆肥の効果が無くなること。

土の中の養分含有量が蓄積されることで、野菜への悪影響が懸念されることが分っています。多過ぎず継続して入れ続けることが最も大事なことのようです。

堆肥2~3㎏とはどの程度か、イメージするのはたいへん。袋詰め堆肥なら目安の計算はできます。軽トラックなどの堆肥はなにを目安に2~3㎏とするのか難しいです。

完熟堆肥であれば、堆肥を米袋などに詰めて体重計などで量ってみると分かります、一度はおすすめです。

私は一輪車へさらっと堆肥を入れると25㎏前後になることが分かりました。1畝10m程度に一輪車一台分をアルミスコップで適当にばらまいています。

堆肥の使用量(施肥量)の現状について

農林水産省の地力増進基本指針では、普通畑 1.5~3.0t/10a と定めています。これを基に都道府県単位で作物ごとに施肥基準を設定しています。

日本土壌協会 平成9年度環境保全型農業の推進状況に関する調査、認定の農業者 3.097戸による堆肥投入量調査では、

- 堆肥施用について、46%が1年に1回堆肥を施用、33.5%が作物栽培開始時施用

- 作物栽培開始時施用、堆肥の投入量は、2t/10a(10アール当たり2トン)が23.3%と 最も多く、3t~4tまでの 施肥量は全体の25%程度です。

(出典:堆肥施用の現状と今後の利用促進、(財)日本土壌協会 専務理事 猪股敏郎 )

平成20年度岩手県農業研究センター試験研究成果報告書、牛ふん堆肥を使い、10年間の収穫量や土壌化学性の経年変化を研究した。

- 露地野菜畑における堆肥を使い続ける場合は、2t/10a(10アール当たり2トン)が適当。

4t/10a では、養分が過剰に蓄積する可能性がある。

都道府県単位の堆肥施肥基準、2t/10a(10アール当たり2トン)、1㎡(縦横 1m正方形)あたり2㎏程度が多い現状です。

私は、今まで1㎡あたり (タテ×ヨコ 1m × 1m 正方形の面積)、5~8㎏程度を春と夏、種まきや植えつけ前にまいてきました。

20年以上続けてきましたが問題があるという認識は無いです。気がついていないのかもしれませんが、牛ふん堆肥が土壌改良向けであること、12月~4月までは積雪で畑はお休みしていることなどがよい意味で影響しているのかもしれません。

自分のお住いの地域についての施肥量に関心のある方、下記の参考リンクからチェックしてみてください。

何を基準にして堆肥の使用量(施肥量)を決めるのか、経験値でよいです

参考書にはいろいろと使用量が書いてあり、かえって迷ってしまいます。初心者の方は種の袋に使用量の記載があります。購入した袋詰め堆肥にも記載がありますので参照ください。

経験者の方は、それなりの収穫量があれば、その量でよいと思います。なぜならば、厳密に施肥量を管理しても、収穫量そのものに大きな影響は出ないこと、使用量を多くしても一定の量を境にして収穫量は頭打ちとなり、堆肥の効果が無くなるからです。

野菜は大きいことばかりがよいことではありません。堆肥の使用量も多いことばかりがよいことではありません。野菜にとっては少ない方が病気や病害虫への予防になることも分かっています。

私は、春と夏の2回、1㎡あたり3㎏程度、今までの1/2~1/3と少なく使用しています。一律で野菜ごとにはしません。ただし、全層にまくか、溝に入れるかは野菜によって違います。(経験上、堆肥を入れないと小粒のものが多いです)

使用量を正確に混ぜることだけではなくアバウト、土の上にそれなりに堆肥がまかれていればそれでよい、そんな感じを目安にしていけば間違はないようです。

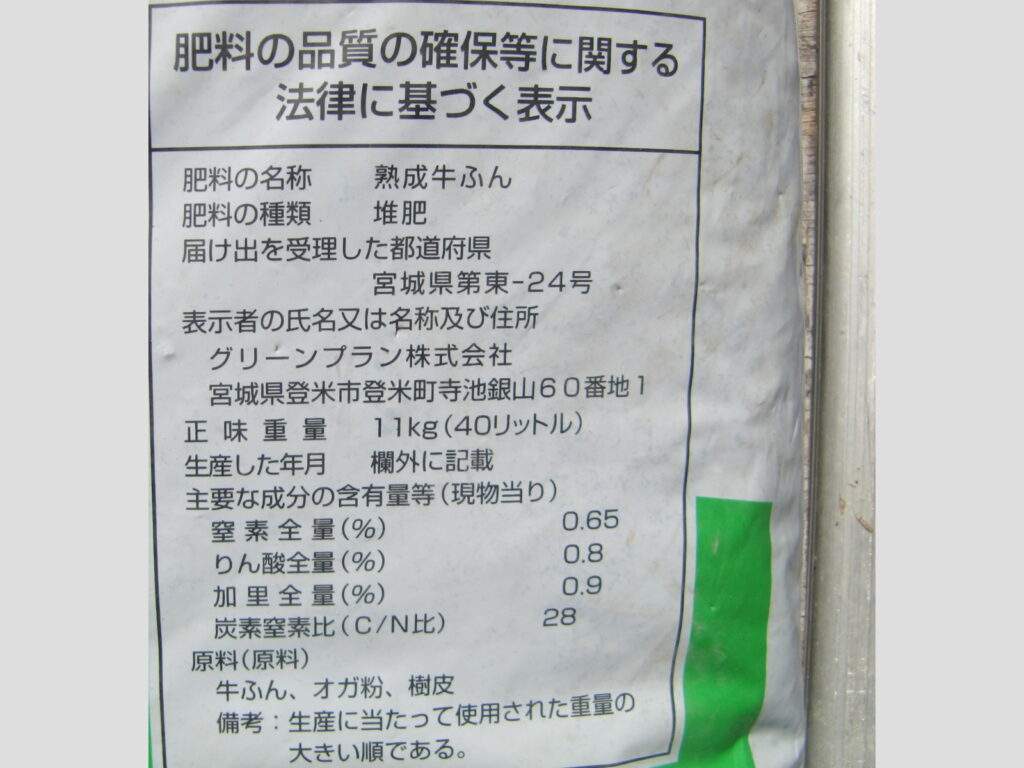

4.堆肥購入前の確認、袋に表示の主要な成分の含有量等です

堆肥の袋詰めを購入する際は、袋に表示されている「肥料取締法に基づく表示」内容を確認すること。なぜならば、使用目的が肥料効果なのか、土壌改良効果なのか、両方なのか目的によって購入すべき堆肥が違います。

チェックポイントは、

1.炭素窒素比(C/N比)の数値をおおよその目安にして、堆肥の種類を選びます。堆肥は、主とする原料が家畜ふんなどの肥料成分の多い動物質のものか、植物質のものかによって、C/N比に違いがあり、使用目的や堆肥の種類がを選ぶことができます。

2.堆肥を購入する場合の注意点とは、堆肥はホームセンターや農家の店などから購入できます。「肥料取締法に基づく表示」を丁寧に確認してください。

- 「肥料取締法に基づく表示」が無い場合は、購入しないほうが良いです。製造業者として、都道府県 に登録をしていないからです。

- 届出をした都道府県 「神奈川県 第〇〇〇号」 都道府県の届出受理番号が記載されていないものは購入しないほうが無難です。C/N比などが記載されていないことがあります。(番号表示は義務ではないが、可能であれば届出受理番号を併記。)よく確認をして購入してください。

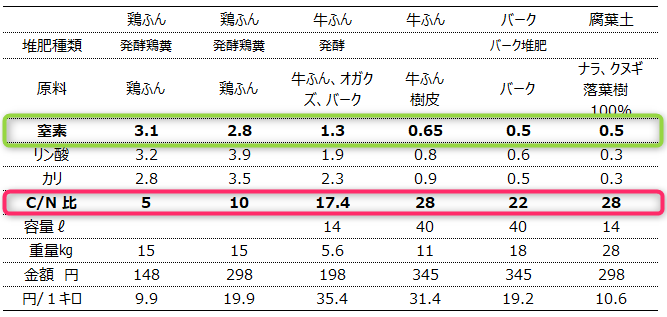

下の表は、近くの農家お店にある堆肥袋の主要成分の表示を一覧にしました。

鶏ふんは、窒素成分が多く、C/N比が低いので、肥料効果が大。元肥や追肥として使用。腐葉土は、窒素成分が少なく、C/N比が高いので土壌改良効果が大。肥料効果はのぞめない。

5.まとめ

- 堆肥は未熟、中熟、完熟に分けられます。未熟以外は堆肥を土に混ぜ込むと同時に、種まきや苗の植えつ けもできます。作業は1回で終わすことができる。

- 堆肥を土に混ぜ込むタイミング、作業に余裕があれば2週間前にまいたほうがよい。

- 水分が多い、臭いがきついなどの未熟堆肥は直ぐに使用しないほうがよい、早めに土に混ぜ込み、4週間程度空けてから使用すべき。

- 堆肥の使用量(施肥量)は、1㎡あたり2㎏程度が適当です。多いことが必ずしも悪いわけではないですが、長年続けていくと土の栄養分が蓄積され、野菜への悪影響が懸念される場合があります。畑にとっては少ない使用量が望ましいです。

- 堆肥を購入する場合、堆肥袋の「肥料取締法に基づく表示」をよく確認してください。

最後までありがとうございました。