- 作付け計画、何をどのように計画するのか分からない

- 畑が狭いのに、作付け計画を立てること自体どうなんだろうか

- 計画って、パソコンのエクセル操作ができないと駄目なのか

- 作付け計画とは、効率の良い作業ができるよう予定を見える化すること

- 作付け計画を立てるためのポイント

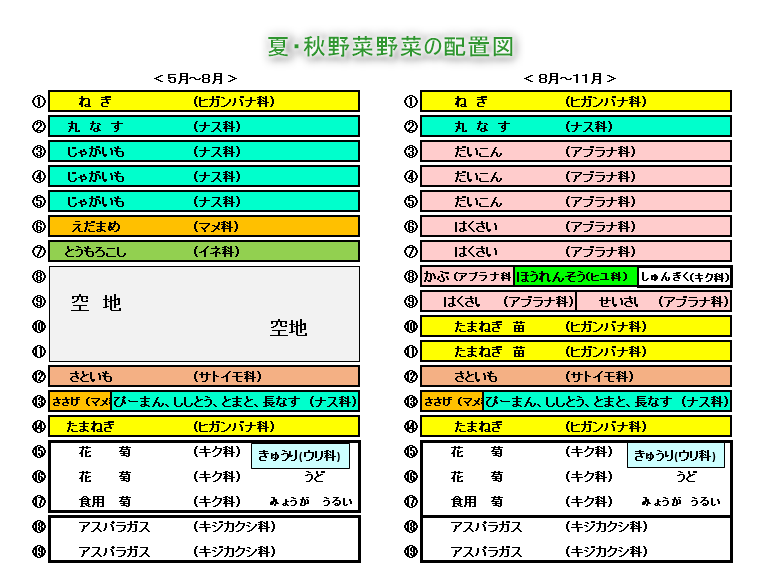

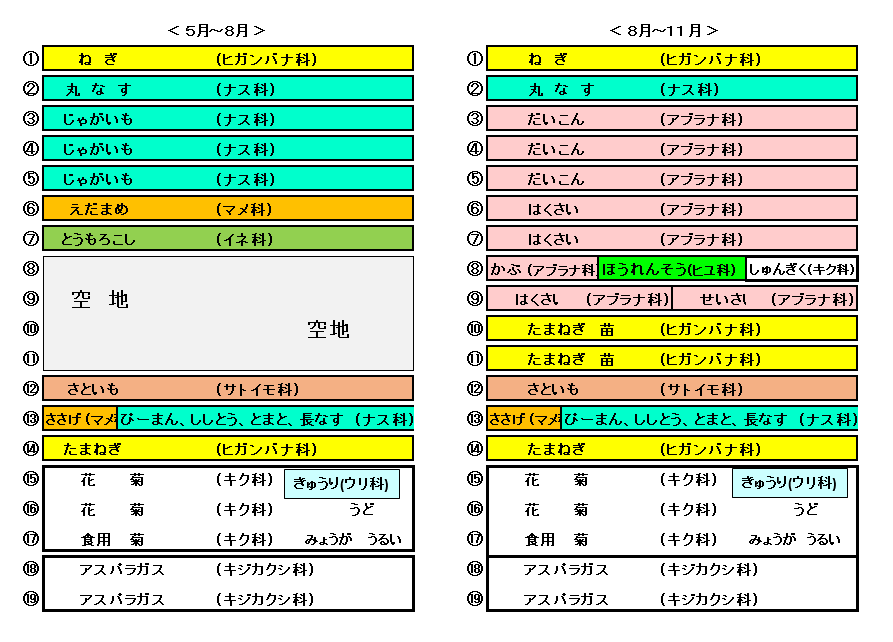

- 私の作付け計画、野菜の作付け予定表、野菜配置図の具体例

家庭菜園、面積の大小はあれど、パソコンのエクセルができないと計画は立てらない。そんなことはありません。予定を立て、配置さえ考えれば美味しい野菜を食べられます。

積雪の多い東北南部、100坪程度の畑を、20年以上家庭菜園をやってきたおじさんの経験から作付け計画を丁寧に解説いたします。

作付け計画は、きめこまかくしても机上の空論では意味がありません。なぜならば、天候相手の野菜作りは何かと予定が狂ってしまいます。おおまかなカレンダー(予定表)とノートに書いた簡単な野菜の配置図さえあれば、効率よく作業ができます。

この記事を読み終えれば、種まきのおおよその日付、苗の植付けタイミングを基におおまかな予定表を立てれば、段取りよく作業が進められことが分ります。

― 目 次 ―

1.作付け計画とは、効率の良い作業ができるよう予定を見える化する

作付け計画(さくづけけいかく)とは、畑のどの場所(どの位置)に、何の野菜を、どれぐらいの期間(土作りから収穫まで)、栽培するのか、野菜ごとに計画(予定)をたてることです。

- 計画をたてると、いつまでに、なにを、どうすればよいのかが、見えてきます

- 限られた面積で、畑を効率的に使用することができ、多くの野菜を作ることができます

- 大きな狙いは、連作障害を避けるための、野菜の位置を決めることです

同じ場所で、同じ野菜を続けて栽培すると、病虫害などが増えたりする「連作障害」が発生しやすくなります。計画があれば、それを避けるための「輪作」や接ぎ木苗の植付けなど、事前の対処ができます。

1枚の紙にざっくりと、野菜の種まき、苗の植え付け作業開始と収穫の予定を書いていきます。さらに畑の野菜の配置図ようなものを描いてみる。あくまでも目安です。慣れれば期日を入れられます。これだけで、やる気がでてきます。

ひとつの野菜を育てる、年に1度しかできない作業、やり直しの出来ないことが多い作業です。作業の段取りを見える化して、まちがいの無い、効率の良い野菜作りをできるようにする。そのためも、おおまかな予定表を作成してから始めるべきです。

2.めんどうな作付け計画不要、予定を見える化することが大事

計画の内容にもよりますが、それなりの計画を立てないと、それなりに満足のいく野菜は育てられません。なぜならば、それなりに作業の見通しができないと、すべての準備作業がうまくいきません。書くことで見える化し分かるようにする。そうすることで効率よく前に進むことができます。

春には土をつくり、種をまき、追肥や水やり、収穫、そして秋野菜の種まきなど、やるべき作業が待っています。何を食べたいのか、育てたいのか、予定をノートにでもで書いてみてください。

年間カレンダー(予定表))を作成すれば、作業の見える化ができ、野菜の配置図を描くことで畑の全体像が分かります。段取りが楽になり計画通りに進めやすくなります。

まず知ってほしいこと、めんどうな作付け計画は不要、予定表と配置図で作業を見える化することだけ

インターネットや参考書には、すばらしいスケジュール表や地図のような野菜の位置取りが書いてあります。2年~4年先までの計画(輪作)もあります。これはすべて連作障害を避けるためです。見ただけで頭が痛くなる。こんな計画は不要だと思います。

なぜならば、連作障害を避けること、それなりにできます。皆さんもやっていますし、私もやっています。それで美味しい大きな野菜もできています。始めから連作障害ありきでめんどうな計画をたてること、私は有用でないと思っています。

計画という言葉が難しくさせています。だいじなことは、予定表をつくって、ついでに野菜の配置図のようなものを描いて分かるようにする。それだけです。

インターネットや参考書は、たいへん参考にはなりますが、やる上ではめんどうなことが多すぎるという印象です。

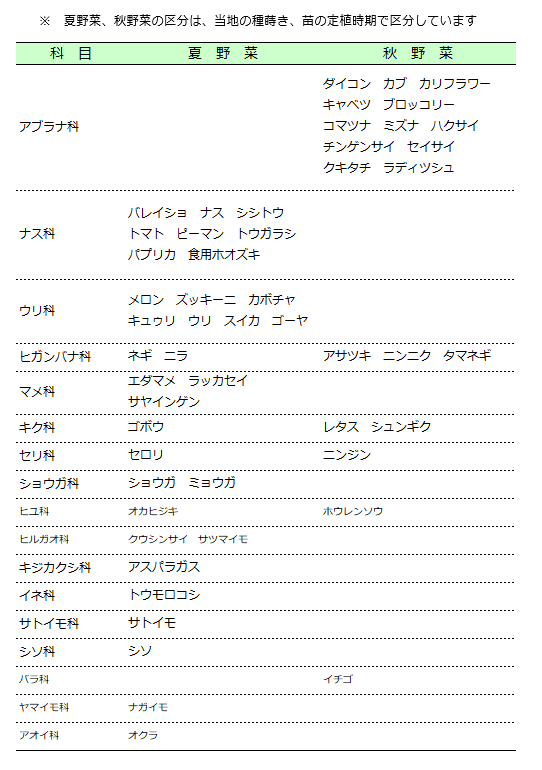

野菜の科目別一覧表

春夏野菜を科目別に分類しました。連作障害防止に役立ちます。

3.作付け計画作成、連作障害だけであまり悩まないこと

連作障害とは、毎年、同じ場所に、同じ科の野菜を植えることをいいます。連作すると、その科の野菜を好む特定の害虫や病原菌が多くなり、野菜の生育がわるくなります。

たとえば、春野菜のコマツ菜やミズナと同じ場所に、引き続き秋ダイコンやハクサイを植える。これは同じアブラナ科の野菜を植え続けることになり、ハクサイの根こぶ病は根にたくさんのこぶができ水分や栄養を吸えなくなり、しおれたり、根腐れをおこす症状です。

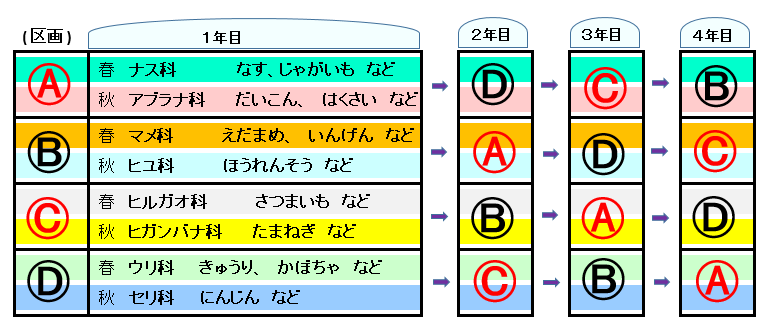

連作障害を防ぐための方法として「輪作」があります。同じ場所に、違う科の野菜を植えること。1年目の春、ナス科のナスやジャガイモ、秋にはアブラナ科のダイコンやハクサイ、2年目の春、ウリ科のキュウリやカボチャ、秋にはセリ科のニンジンなど、下の図のように毎年違う科の野菜を栽培し、3年空けてから1年目の場所で春野菜を育てます。

連作障害、参考書のほとんどは3年~4年先まで考えた作付け計画を描いてます。ローテーションの考え方はよいですが、現実的ではないです。2年目以降は厳しいです。なぜならば、家庭菜園の面積は狭いことが多く、しかも少量多品種、連作は避けられないことの方が多く、とうぜん限界があります。

私は20年以上の経験ですが、連作障害で生育が悪くなったということはほとんどありませ。ほんとうに連作障害なのか判断は難しいのが現実です。生育不良にはさまざまな原因があるからです。

いちどハクサイの根こぶ病が50個中5個ほど発生しがっかりでした。翌年、土壌消毒剤オラクル粉剤、根こぶ病抵抗性品種(CR)を使用し、障害はそれ以降発生していません。

タマネギは10年以上連作しています。何も問題は発生していません。毎年同じ時期に、同じ品種を栽培することで土壌の抵抗性は良くなるということも報告されています。

連作はしないほうが良いですが、避けては通れないです。意識して少しづつ位置を変える、接ぎ木を使うとか、できることはやって、できないことはしないほうが良いです。あまり悩まず大きな問題ではない、この程度の意識で良いと思います。

4.予定表作成のしかた、要点と具体例

私の作付け計画は、予定表と配置図をセットにしたものです。経験すれば、畝の配置図だけで楽に作業ができます。

➀いつ計画をたてるか、早いほどいいです。地域によって栽培時期が違います。種まき、苗の植付け1か月前がのぞましいです。なぜならば、土作りに3週間程度を要する場合があります。

➁作りたい野菜をリストアップする。

➂野菜の栽培期間を調べ、それに合うよう予定表をおおざっぱに作成する。月間を上旬、中旬、下旬、あるいは前半、後半など、分かるようにする。

➃種まき、植付け時期、収穫時期が分かるよう記号や日付などを記入する。経験をつめば、毎年の日付を書くことでほぼ決まります。ここから、種の購入や、土作りの日程がわかってきます。

予定表はノートに手書き簡単でよい。エクセルの方が便利な人もいますが、こらないでつくること、時間はいくらあってもたりません

私は4月に夏野菜、7月に秋野菜と2回に分け、前年ノートを参考に今年の大まかな日付をを書いていくだけ、それにあわせて種や苗の購入、3~4週間前から土作り作業をしていきます。

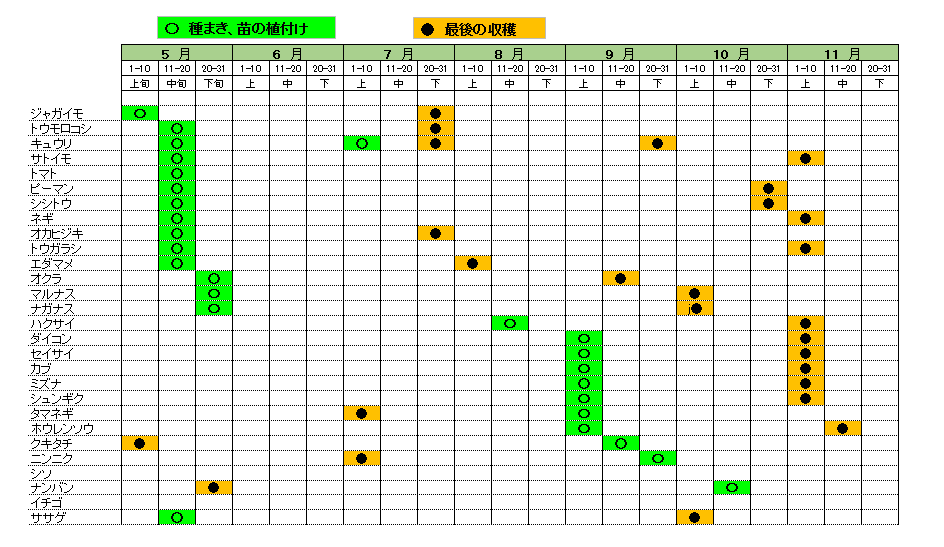

私の予定表です

予定表作成の目的は、育てる野菜を一覧表で見える化することです。私は、上記のような一覧表は作成していません。ノートにメモしていることをエクセルの一覧表にしただけです。

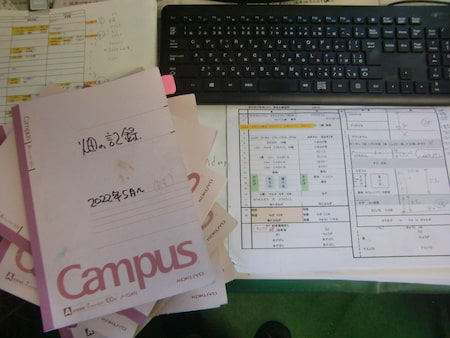

実際は、大学ノートのメモだけで間に合います。毎年種をまいた日付、苗を植え付けした日付を記録しています。それさえあれば、わざさわざ予定表を作成しなくても作業は十分できます。

5.配置図作成のしかた、要点と具体例

配置図とは、野菜の品名ごとに、どこの畝で何を育てるのか、見取り図のようなものです。

配置図作成は、畝の大きさを目安にし、畝立ての本数を決めます。そこに野菜を当てはめていくだけ。簡単なようで決断に時間を要しますが、あまり厳格に考えないこと、大ざっぱで良いです。

- 野菜の植える場所、おおよその位置をきめてノートなどに書いていきます

- 前年のノートを参考にして少し悩みながら配置します。かなうのであれば連作しないほうがよいですが、面積の大小に関係なく連作をまったくしないということは難しいです

- 畑の面積しだいですが、一つの野菜を大量につくらないこと、保存は長くできません。余って腐ったらもったいない。意外と多く作ってしまいがち、要注意です。

私の配置図です

上記は我家の面積363㎡(約109坪)の概要です。おおよそ縦36m、横10mの長方形。畝は東西、畝幅1m前後、この畝を何本作るかです。

夏野菜は、葉物のとう立ち(抽苔/ちゅうだい)があるので、たくさん作っても食べられません。この畑はゆったり空かせています。いっぽう秋野菜はぎっしり詰めます。夏野菜の空いたところは漬け瓜やメロン、スイカなど、まあ食べられればよいという感じで適当に植えています

上の図は分かりやすいようにエクセルで書いたものです。実際はノートに雑書き、畝の番号を記載し野菜名を書いていくだけ。全体を見るには配置図がよいです。

連作防止について

連作防止は、同じ科、あるいは同じ野菜の畝の位置を少しだけずらしてやることです。東西南北を反対にする。端から真中に持ってくるなど、この程度の配慮で十分です。これを春と秋など、前年ノート参考にします。

連作障害は、同じ科の野菜を連続で栽培しても必ず発生するものではありません。同じ科の野菜を何cmの間隔を空ければよのかということでもないです。むしろ、同じ位置に同じ科の野菜と場所を一致して栽培する、これも難しいです。

輪作以外の対策は、接ぎ木苗や障害に強い抵抗性を持つ品種、根こぶ病に強い(CR) カブやハクサイ、萎黄病(いおう)病に強い(YR) キャベツやダイコンなどの品種もあります。

6.忘れずに、栽培記録をしっかりと残すこと、次へ活かすこと

野菜の栽培を始めたら、日記のような栽培記録をつけてください。メモでよいです。最初のうちは、多くのことを記録すべき。なぜならば、過去の記録からよりよい方法がすべての面でわかってきます。それを次に活かすことができ、大いに役立ち財産となります。

記録はパソコンもよいです。私は大学ノートです、いつでも簡単に書け、いつでも手にとり見れます。そこから、いつ種をまき、いつ追肥や消毒をしたのか、収穫などの情報、すべてが分かり、経験すればするほど役立つことが実感できます。書き留めておくこと、ほんとうに大事なことですので忘れずに。

7.まとめ

- 野菜を効率よく栽培するには予定表と野菜の配置図を作成し、見える化すべきです

- 作付け計画、パソコンもよいですが、手書きのノートでも十分です

- 見える化をすることで全体像が把握でき、作業の段取りがしやすくなります

- 連作障害対策はたいせつです、主要な対策は輪作ですが、輪作には限度があります

- 連作障害だけにとらわれずいろいろ栽培し、試してみてください

畑仕事、もちろん理論的なこともたいせつですが、自分の手で育てることがいちばんです。経験さえ積めば、できることが多くなり、畑仕事が楽しくなります。

訪問いただき有難うございました。