- 収穫後に天日干しをした、表面から液のようなものが染み出してきた !

- 収穫翌日、染み出した個所や傷ついたところから腐り始めた、どうしてか !

- 数日後、収獲コンテナの1/3以上のジャガイモが腐ってしまった !

これはジャガイモの病気、対応を誤るとすべてのジャガイモが腐ってしまいます。

ここでは- ジャガイモを収穫する際に気をつけなければならないこと !

- 収穫後の一時保管、涼しい日陰で乾燥する理由とは !

- ジャガイモの長期保存、腐らない、芽伸びを抑える保存方法とは !

積雪の多い東北南部で、20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、ジャガイもを収穫する際の注意点や、長期保存方法のヒントについて解説します。

この記事を読むことで美味しいジャガイモが春先まで食べられるようになります。ご一読いただき是非実践してください。

― 目 次 ―

1.収獲直後の天日干し、表面から液が染み出し、腐敗が広がり多くのイモを廃棄した

ジャガイモを掘った後、畑で4時間程度の天日干しをした。結果、表面から液のようなものが染み出した。1個から数か所。

染み出したイモはかなりの数になる。1~2日後、染み出した箇所や表面に傷のあるものから腐り始めた。さらに数日後、イモの半分は腐ってしまい廃棄した。雑誌やネットでは、半日ぐらい天日干しにすること。その通りにしているが何が問題なのかわからない。日差しは強い、気温はけっこう高く蒸し暑かった。これは知人からの相談です。

- 原因その1

30度以上の高温で4~5時間の天日干し。人間でいえば、強い日差しが皮膚にダメージを与えてしまい、ぶつぶつ水ぶくれができたようなもの。イモのなかのデンプンが暑さで染み出した、あるいは病原菌による腐敗が染み出したのかもしれません。

天日干しで畑に放置するのは1~2時間、日差しの強さなど天気しだい。早めに日陰の涼しい所にジャガイモを移動させること。

- 原因その2

収獲したイモのコンテナ、積み込んだままにして涼しいところに保管した。多量のイモの重みで他のイモにも傷がついてしまい、その箇所から病原菌が侵入し伝染して腐り始めた。

ジャガイモの扱いは丁寧に。いったんコンテナからすべて出して、日陰の広い場所に並べて乾燥させる。

- 原因その3

腐りかけたイモをチェックして適切に廃棄しなかった。イモの表面に病原菌が付着したままで、次々に他のイモに腐敗がひろがった。

1個でも腐敗を見つけたら直ぐに廃棄、その他のイモが腐っていないかチェックすること。ケースバイケースだが、チェックを繰り返すこと。

2.ジャガイモ腐れは疫病が多い、カビが原因で腐敗が伝染する病気

ジャガイモの病気には、そうか病、乾腐病、軟腐病、モザイク病、青枯病、疫病などさまざま。ここでは、伝染病のなかで集団的に発生し被害の大きい疫病について。

ジャガイモの腐敗で多いのは疫病(えきびょう)。病原菌はカビの仲間であるPhytophthora菌(フィトフトラ菌)。疫病は葉や茎だけにとどまらず塊茎(読みはかいけい、ジャガイモの食用部分)までに伝染する。菌は葉の中に入り発症、雨水と一緒に土の中にしみこみ塊茎の芽から侵入して塊茎腐敗を(かいけいふはい)ひきおこす。

疫病とは伝染病の一種。糸状菌(カビ)によって起こる。発生原因はさまざま、病気にかかった種イモの植付け、野菜の残渣など。残渣(ざんさ)とは、収穫後に残る実以外の茎や葉つる、根などの残ったもの。これらは柔らかくて病害虫や病原菌に侵されやすい。残渣は畑の外に持ち出す、たい肥にする、焼却するなど、めんどうだが処理をしておく必要がある。

病原菌カビはもともと水を好み、梅雨時期、雨の多い時期に発生しやすい。発生すると一気に広がる。他にも軟腐病、青枯れ病などさまざまな病原菌が発生し、ジャガイモの茎を枯らしたり、塊茎部分の腐敗などが起こる。疫病菌の後に別のカビや細菌が入り悪臭を放すものもある。

病気の対策に決定的なものは無い、定期的な防除にこころがけること

疫病は、発生すると風雨によって一気に拡大します。家庭菜園においてこれだけをやればよいという対策はないので、できるだけ発生しないよう、広まらないよう防除するしかないのが実状です。

たとえば、病気が発生する前からの定期的な防除をおこなう。ジャガイモにつぼみがついて開花が進むころ多量の降雨があり、このころから病気は進み始める。葉や茎にに異常が認められ、菌は地中に浸透し食用部となる塊茎(かいけい)腐敗にまで及ぶ場合がある。

防除は予防がポイント、花が咲いたら10日前後の間隔で殺菌剤を散布する。雨が続いた後は早めに散布。開花から収穫前まで定期的な散布をおこなう。おすすめは、ダコニール1000、コサイド3000、Zボルドーなどでのローテーション。土中での腐れ防止に、植えつけ前に土壌殺菌剤のフロントサイド粉剤の散布も有効。

薬剤以外は排水。畝と畝の間に何日間も水が溜まって抜けない場合、水を除去するなり溝をつけて流れるようにすべき。畝を高くするのもひとつ。

3.収穫作業は日差しの強さを見ながら手早く、降雨後なら乾燥を重点的に行う

収穫作業は、晴れた日が2~3日続いた後、土がさらさらと乾いた状態で掘るのがベスト。なぜならば、ジャガイモの表面が乾燥していること。腐敗防止には絶対的な要件です。

ネットやガイドブックでは、半日~1日ぐらい天日に干してからというのが多いです。天日干しはイモの表面を乾燥させるのが目的、炎天下で4~5時間は厳しく程度問題。強い日差しの場合、寒冷紗やゴザ、すだれなどを被せながら、速やかに涼しい日陰に移動すべきです。

降雨が続いた場合、イモに病原菌が付着しやすいので収穫作業は止めたほうが良いです。イモはできるだけ雨にあてないこと。収穫したらすぐに扇風機などで表面を乾かしてください。

梅雨の時季や降雨後の掘り出しはイモに水分や泥がついたままの状態となり、腐敗の原因となる病原菌が多く付着します。湿気の多い環境は菌が活性化しやすく繁殖も早まり、カビが発生する可能性は大きく、カビ菌の伝染は保管や保存におおきな影響を与えます。

ジャガイモ腐敗のほとんどは病原菌によるもの。病原菌は水分を利用しイモの傷口などから侵入します。水分をとばしてしっかり乾燥させないと腐敗のリスクが残ります。収穫直後は表面を乾燥させること、できるだけ丁寧に扱い表面に傷をつけないようにすべきです。

4.収獲後の一時保管、風通しのよい日陰に、重ねないで広げること

収獲直後の一時保管は、イモ表面の水分を飛ばし、腐敗を防ぎ長期保存をできるようにするのが目的。表面についた土は乾燥後に拭き取り。間違っても洗うことのないように。

収穫したジャガイモは直ぐに乾燥させます。なぜならば、イモの皮、表面が湿った状態では腐敗につながり、腐敗を最小限に抑えるには日陰の風通しのよい所で水分をとばすことです。

収獲後、畑での放置は短時間にして、収獲用のプラスチックコンテナ、米袋(紙袋)などに入れて保管場所まで。できるならば量はあまり詰めこまないこと。イモの重みによって傷みやすくなる。めんどうだが丁寧な扱いが腐敗防止につながる。

一時保管は、日陰で風通しの良いところ、ブルーシートなどを敷いて、ジャガイモは重ねないで広げるのがベスト。量にもよるが、米袋やコンテンナに入れたままでの一時保管はしない方がよい。なぜならば、乾燥させることは皮の表面の水分を飛ばすこと、これに尽きるから。コンテナのままでの保管は家庭用の扇風機で乾かす。

乾燥の目安は、表面が乾くまで。乾燥した後に泥や土が付着している場合、タオルや手ぬぐいを半分に切って軽く拭きとったほうがよい。一時保管は2週間程度、もう少し長くてもよい。イモは呼吸をしており、呼吸を落ちつかせるため。

保管中、できれば2~3日間隔で腐れていなかチェックしてください。1個でも腐っていれば廃棄、その周囲などに腐れが付着してないかチェック、触ってやわらかいものは別に取りのぞく。これを頻繁にやるとよい。なぜならば、病気は他のイモに伝染し、多くのイモを腐らせてしまう。

日光が直接当たらない車庫や物置などで一時保管をしたら、段ボールなり米袋(紙袋)などにいれ常温保管をしてください。一時保管で悪いイモをとりのぞくことができれば、安心して春まで長期保存ができます。これは私の経験値です。

5.収獲後の休眠が明けると芽が伸びる、リンゴを用い芽止め対策を

一時保管で水分とばせば、長期保存での腐敗はほぼありません。なぜならば、しっかりと乾燥して休眠期間に入ります。問題点は、休眠が明けるとジャガイモの芽が伸びてくることです。

収穫後2~3か月間程度の保存であれば、段ボール箱、米袋(紙袋)などの常温保管で大丈夫。イモをひとつひとつ新聞紙に包んだりするのはたいへん、そこまでは不要です。ジャガイモは収獲が終わると休眠期間に入ります。この間は何もないです。休眠期間は2~3ヵ月で品種により違います。

私の場合は7月末収穫、休眠があける10月中旬頃から少しずつ芽が出始めます。さらに長期に保存する場合は、日光のあたらないところ所で、段ボール箱に新聞紙を入れてイモに被せ、きちんとふたをする。米袋(紙袋)は先端をきちんと閉じる。さらに黒いポリ袋など、光を通さないものを被せておくだけで、芽が伸びるのを遅らせることは可能です。

リンゴといっしょに保存すると、芽が出るのを押さえる効果がある

芽が出るのを遅らせる保存方法、イモにリンゴを入れます。リンゴが放出するエチレンガスが芽が出ないよう抑える効果があるとのこと。科学的根拠はあるようですが、リンゴの有無で試験したことは無いので確証は有りません。でも、私もりんごを入れています。

りんごを入れるタイミングは、収獲後の休眠期間が終わってから。期間中入れても効果は期待できないです。私は7月末収獲、10月に入れます。りんごの個数は1袋2個程度。傷ついたたリンゴはエチレンの放出が多くなるので傷の無いリンゴ、リンゴがしなびてきたら取り換えたほうがよい。

実際は、りんごを入れても、10月中旬から僅かですが芽は出ます。12月~1月になると、メークインは10~20mm芽が伸び、男爵は5mm程度。芽かきを繰り返せば3~4月まで食べられますが、めんどうなので食べる時に注意して芽かきをします。

さらなる長期の保存は、段ボール箱や米袋にもみ殻をいれ、リンゴとイモをいっしょにするとよいです。保存状態にもよりますが芽かきをしながら4月頃まで食べられます。だんだんイモはしなびてきますが十分食べられ、やってみる価値はあります。

6.私のジャガイモ収穫と保存方法の具体例

種イモの植付けは5月10日前後、60個程度。梅雨の終わりころギリギリの7月末収穫。一時保管は10月中旬まで放置しなにもしません。2023年は男爵が7割、メークインが3割。収穫量の7割は知人にお配りしています。

- 7月末、晴れの日は続きません。雨の合間のジャガイモ掘りが多い。通気性のあるプラスチックコンテナに6割程度詰め込み、時間を置かないで自宅に運ぶ。

- 自宅の物置、日光の当たらない所にイモを放置する板、棚を作っておき、そこに広げる。

- 一時保管の2~3週間は、2~3日の間隔でイモの腐敗をチェック

- 物置は風通しが良いので、南北の扉にすだれをかけたまま開放。棚はベニヤ板やラティスフェンス(木の格子状の目隠し)にて、10月頃までそのまま放置して一時保管してから米袋に保存する。

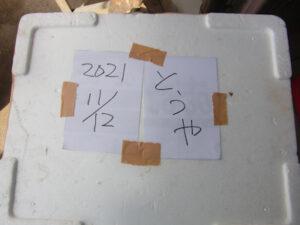

- 11月初旬に米袋に入れる。そのときモミ殻とふじリンゴも一緒に入れる場合もあります。10月まで一時保管で放置しているので、ジャガイモは完全に乾いています。腐敗もありません。 ただし、その年の気候によっては芽が出始める場合もあります。

- 12月、2階の物置に移動し保存します。2階は暖かいので1月になるとメークインの芽は20mm程度、男爵も10mmぐらい伸びます。食べる時に注意し切り取って食べています。まあまあ3月末まで美味しさは残っています。

私はずぼらな方なのでこまめに出来ませんが、一時保管を日光の当たらない所で1ヵ月程度 (休眠期間中のみ)。その後に紙袋などに入れ長期保存へ。その間にリンゴ入れ、高温でない所に光をさえぎる物ものを被せておけば、芽が出るのをだいぶ遅らせることが可能のようです。

7.まとめ

- ジャガイモの収穫は、晴れの日が2~3日続いた後がベスト。日差しの強さにもよるが、畑に2時間以上天日干しなどの放置をしないこと、暑さで腐れる場合がある。

- 降雨が続いた後の収穫、畑に放置せず急いで一時保管をすること。扇風機などを使用し、水分を飛ばすための工夫があると腐敗防止につながる。一時保管は、日光のあたらない風通しのよい場所で、イモを広げて置くのがベスト。

- 一時保管で水分を飛ばし、イモの皮の表面を乾かすよう2週間程度放置する。その間に腐敗状況をチェックし、1個でも腐敗があれば廃棄、頻繁に腐敗チェックをすべき。この間に腐敗が発生しなければ、その後の長期保存は可能

- イモの芽が伸びないよう、リンゴといっしょに保存すると長期保存が可能になる。

ご訪問いただき、たいへんありがとうございました。