家庭菜園の土作り、まずは石灰散布から始まるみたい。

石灰は、とりあえず散布さえしておけば、なんとかなるらしい。

こんな感じでやっていませんか。

- なんのために、どのような石灰を使ったらよいのか分からない

- いちいち酸性度合を調べてからでないと石灰は使えないのか

- 石灰散布後、必ず2週間程度の間を空けないと、次の作業はできないのか

この記事では、

- そもそも石灰の役割とは何なのか

- 土作りの基本となる消石灰と苦度石灰の使用方法について

- 賛否両論がある、苦土石灰散布直後の種まき、苗の植えつけの是非について

私の知り合いが経験した石灰のトラブル、

- ジャガイモに多量の「そうか病」が発生した (原因の一つは、間違って土に多量の消石灰を混ぜ込んだ ➡ 石灰の入れすぎ)

- ホウレンソウの葉先が細長く黄色になって、それ以上は育たない (酸性度が高い、石灰を少し混ぜないと土が中和されず生育が妨げられる ➡ 石灰不足)

これらは石灰が関係しているトラブルです。

石灰散布は、根が順調に育つための環境作りがねらい、石灰の使い方を知ることで、

野菜を元気に育てることができます。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、

石灰について具体的な使い方を記載しました。

参考にしていいただき、

家庭菜園で使用する消石灰・苦土石灰、これらを適度に散布することで

土への消毒や養分補給ができ、立派な美味しい野菜が栽培できます。

― 目 次 ―

1.石灰の役割、土の酸性度を調整し、根が順調に育つための環境作りです

土の中に石灰を入れるのは、土の酸性度を調整し、根が養分を吸収しやすい環境を作るためです。なぜならば、土の酸性度合が強くなると、根の肥料吸収力が弱くなり、野菜が正常に育ちません。

土は、酸性~中性~アルカリ性とそれぞれ異なる性質を持っています。雨が多い日本の畑は、石灰(カルシウム)や苦度(マグネシウム)などの養分が流れ酸性になりがち、雨はもともと酸性分を含んでいます。

アルカリ性の石灰を入れ、酸性に傾きやすい土を中和することで、養分の補給や病気に対する抵抗力を高めることができます。

土が酸性に傾いたり、アルカリ性に傾いたり、この度合いが大きく片寄ってくると、根の肥料吸収力が低下し、野菜に必要な養分をスムーズに吸収できず、生育不良になりがちです。

たとえば、土が酸性でカルシウム不足の場合、トマト、ナス、ピーマンの尻腐れ、キャベツ、ハクサイの芯腐れなどの症状が発生する場合があります。

あらかじめカルシウム(石灰)やマグネシウム(苦度)を土に補給することで、酸性が中和され、根が肥料分を吸収しやすい安定した環境を保つことが大切であり、そのための石灰散布です。

2.酸性度合を測定しなくても、石灰を入れるだけで酸性度調整はできています

土の酸性度を測定し、野菜にとって最適な状態になるよう石灰を入れ調整する。

これが原理原則のようにいわれ、参考書のほとんどに記載されています。

でも、いちいち酸性度を測定し、それに見合う計算をしなくても石灰散布はできます。なぜならば、経験をとおしてそれなりの野菜づくりができていれば、大丈夫。

考えるまでもなく、いつもの通り手のひらいっぱいに石灰をすくい、土にまき散らす、それで十分です。

初心者の方でも、消石灰は消毒目的、苦土石灰は栄養補給として、歩きながら適度にまき散らす、この程度の感じで問題はないです。

酸性度測定しても、散布量の調節は簡単ではない

酸性度を調べるには土壌酸度計や測定試験紙を用います。

面積の大小にもよりますが、土のサンプル採取位置によって値はバラバラ。

酸性度(PH)0.5を改善するのに必要な消石灰の使用量を調節するのは簡単ではありません。

0.5の違いが野菜にとってどれほどの悪影響があるのか、的確に調べることはできないし、だれも実感はできないです。

なぜならば、一般的に畑は酸性です。家庭菜園で栽培している野菜の8割程度は弱酸性~微酸性が生育に適しています。わざわざ消石灰をたくさん土にいれて酸性度を弱くしたり、逆にアルカリ性にする必要はないです。

酸性度がどうのこうのよりも、消石灰は土の殺菌、苦土石灰はマグネシウムの補給を目的に、適度に散布することで畑の土のバランスはより保たれます。

たとえば、ジガイモ、サトイモなどは弱酸性を好みますので石灰は使用しません。

ホウレンソウやエンドウマメは、酸性を嫌い中性を好みますので消石灰や苦土石灰などを使用します。その他の野菜は、苦土石灰の散布で栄養補給、一般的な栽培方法です。

ほんらいは、酸性度を測定、土壌分析、これらを通じ土の様子を把握するのが栽培の基本といえます。でも、家庭菜園クラスでは、そこまでしなくても野菜は立派に育ちます。

3.そもそも石灰とは何なのか、家庭菜園で使用する石灰は2種類で十分です

家庭菜園で使用する石灰は、速効性のある消石灰と緩効性の苦土石灰で十分です。

なぜならば、肥効の強い生石灰(せいせっかい)では散布後3週間程度、畑作業はできません。弱い有機石灰は効果がゆっくりで遅いです。野菜づくりは休日がメイン、制約の多い日常を考慮すれば、短期間での作業がポイントです。

その点、成分が強く速効性の消石灰と、緩効性だが障害の起きにくい苦土石灰がもっとも使いやすいです。

石灰は石灰岩をこなごなにくだいて、高温で焼いたもの

日本には大量の石灰岩があり、これを主原料として生産したものが石灰です。石灰岩の主成分は炭酸カルシウムで弱アルカリ性。石灰岩は酸性分を中和する作用があり、酸成に傾いた土を中和することができることから、土壌改良剤として多く使用されています。

石灰は、酸性土壌の中和とカルシウムの補給ができ、野菜の生育にはかかせない資材となっています。

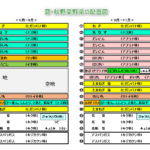

家庭菜園は、消石灰(しょうせっかい)と苦度石灰(くどせっかい)

私は、粒状消石灰20㎏袋、アルカリ成分75%、粒状苦土石灰20㎏、アルカリ成分55%を使用。

消石灰は、肥料効果はほとんどなく、土壌改良が主です。アルカリ分 60%以上と強く、速効性。反応が強いので障害が起きやすく、やりすりすぎると根がやられますが、土壌の消毒効果も期待できます。

私は、何も植えていない春に、秋野菜の畝作りのときに前もって散布。できれば1ヶ月程度経過をしてから種まきや苗の植えつけがベストですが、10日程度でも次の作業は行えます。肥料と一緒に散布しないこと。前もって散布しておくことが必須です。

苦土石灰は、アルカリ分 53%以上、緩効性でじっくりと効いてくるので障害は起きにくく、安心して使えます。酸度調整と同時に、野菜に必要なマグネシウムが補給され、葉を緑色に保ち、根を強くするための肥料としても利用されます。消毒には向いていません。

いちばんの特徴は、賛否両論ありますが、苦度石灰、堆肥、肥料と同時に土に混ぜることができ、そのあとすぐに種まき、苗の植えつけができますので効率的な作業ができます。

初心者ににお薦めなのが有機石灰です。

アルカリ分 40~45%程度、カキ殻や貝化石をくだいたものです。じわじわとゆっくりとしか効かないので安心して使えます。やり過ぎても土は固くならず土壌の通気性や排水性を高める効果があるそうです。

石灰はどこから買えばよいのか

石灰は、、JA(農業協同組合)グリーンセンター、農家の店、ホームセンターなどで購入できます。

インターネットなどで調べてもよいですが、種類などが多すぎて戸惑ってしまいます。近くのお店でチェックするのがベストです。

価格はさまざま、安いもので大丈夫。(2022年03月 20㎏/袋 税込み、近くの農家の店 参考です)

- 消石灰 つぶ状 680円、 こな状 630円

- 苦土石灰 つぶ状 500円 こな状 350円

- 有機石灰 カキ殻 590円

4.苦土石灰、散布直後の種まき、苗の植えつけをしても不具合はないです

苦度石灰を散布直後、すぐに種まき、苗の植えつけはしないほうが良い、多くの意見を見かけます。一部の学者先生でも、散布直後の植えつけはできるが、植えつけの1~2週間前に散布するのがベスト、このように補足しています。

でも根拠はいまひとつの印象です。なぜならば、リスクを避ける、なんとなく理論はわかっても、問題の有無について具体例が少なく、確証の有る答えはないようみえます。

苦土石灰、堆肥、化成肥料を同時に混ぜ込み、畝たてをおこない、すぐに種まき、苗の植えつけをしている方もいます。経験者は普段から習慣的に行っており、特別な不具合はないという声も多くあります。

私の現役時は休日しか作業ができず、一回で終わすことが多かったです。

退職後は時間的な余裕もあり、日数を空けて作業をしましたが、結果は同時にやった場合と同じで、生育に直接関係はありませんでした。どちらも立派な野菜がとれました。

私は東北南部、冬は積雪があり畑を休むことができます。

これが良い影響なのかはわかりません。適切な説明はできませんが、不具合がないことだけはいえます。

散布後、1週間程度間隔を空ける人、同時にいっきょに終わす人、私の畑のまわりもさまざまです。わざわざリスクをもっていっきょにやる必要性がなければ、袋に書いてある事項を守り1週間程度間隔を空けてからの植えつけでよいと思います。

忙しい人や、天気などでうまく時間調整がとれない場合などは、すべて同時にやってみてください。問題はないはずです。消石灰散布直後の植えつけ経験はありません。

消石灰は必ず間隔を空けてから次の作業をやるようにしています。

5.消石灰、撒き散らしたままにしておかないこと

撒きすぎには注意。量は少ないかな、そんな感じ、いちいち量らなくてもよいです。

少し多すぎ、あるいは少なすぎ、どちらも野菜が育たないということはないです。

野菜の酸性度の許容範囲も有ります、神経質にならず、ざっと散布するだけ。

消石灰の全面撒布は、粉と粒では見た目が違いますが、土の表面がうっすらと白くなる程度。

大事なことは、消石灰を畑に撒きっぱなし、土の表面を真っ白なままにしておかないこと。できれば、撒いたならば、すぐに土に混ぜる。あるいは少し耕すことです。

なぜならば、石灰は空気や水にに触れると固くなり成分が逃げてしまいます。固くなることで塊ができ、後で根に触れ焼けることが有ります。石灰が土の中で均一になるよう、よくなじむように少しだけ耕すことがポイントです。

(消石灰、苦土石灰の使用量などについて、下記の関連記事を参考にしてください)

石灰散布のサンプル写真

※粉状消石灰、1平方メートルあたり 200g程度散布

※粒状消石灰、1平方メートルあたり 200g程度散布

※粒状苦土石灰、1平方メートルあたり、200g程度散布

6.まとめ

- 石灰は、土の酸性度を調整し、根が順調に育つための環境をつくります

- 消石灰などを畑に混ぜこむだけで、それなりに酸性度の調整は可能です

- 苦土石灰の散布で、野菜へマグネシウムの補給ができ光合成が活発化

- 消石灰と苦土石灰を上手に活用できれば、美味しいよい野菜を栽培できる

- 消石灰散布後、土の表面を少し耕し、2週間程度空けてから次の作業へ

- 苦土石灰は、堆肥、化成肥料といっしょに同時に混ぜこむことができ、

直後の種まきや苗の定植が可能

ご訪問いただきありがとうございました。