- 野菜の種はどこで買えるのかな、販売店はどこにあるのかな

- 種苗店の種と100円ショップの種はどこがちがうのか

- 種で買うのか、苗で買うのかわからない、いつまでに種をまくのかわからない

- 種を買うには、どこから買うべきか

- 種苗店から100円ショップまで、初心者はどこで買ったほうがよいのか

- 買うときのポイントは、買った種や苗は、その後どうすればよいのか

買うこと以前に、もっと大事なことが有ります、それは何か ?

これらについて解説をいたします。

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験です。種や苗の購入、いろいろな迷いや疑問はあるかと思います。結論的には、どこから買うかも大事ですが、野菜の種は「まき時」や、苗の定植するタイミングがいちばん重要です。

これを外すと生育に影響がでる場合が多く、まき時を正しく知るにはどうしたらよいのか、それは畑の先輩の知恵を借りること、そして自分も経験をかさねることです。

これらのポイントが分かれば、自分で種や苗を購入し、自分のペースで野菜づくりができるようになり、家庭菜園の楽しさが実感できます。

― 目 次 ―

1.野菜の種や苗はどこで買うか、畑の先輩や種苗店のプロから聞くこと

種や苗はどこから買うべきか。どこにでも売っています。野菜づくりを3年以上経験すれば、失敗も成功もわかってきます。

大事なことは、種まきや苗の植付け、おおよその日付さえ判っていれば、どこから買っても同じです。

ポイントは、買う人が、野菜づくりをどれだけ経験しているのか、これにつきます。でも初心者の方には経験が必要です。ここででは、どこから買うべきか順番に紹介します。

(1)畑の先輩から聞くことです

種をまく日付、苗の植つけ目安の日付を聞いてから買うのがいちばんです。 なぜならば、先輩は野菜づくりの失敗も成功も貴重な経験をしています。自分の畑の周囲に、師匠といえる方がおられるかどうか、勇気をだして聞くのが大事です。

(2)地元の種苗店から買う、種屋さん、小売店です

昔から代々続いているお店が多いです。インターネットで『近くの種苗店』、『〇〇市種苗店』などで検索すると店名がわかります。

種苗店の中には、「種苗管理士(シードアドバイザー)」という、種苗に関する正しい知識を身に着けたプロのいるお店もあります。

私は種を買ったときプロから種袋に直接、種をまく日付を書いてもらっています。

種苗管理士の資格を取得するには、専門店に3年以上勤務しかつ社団法人日本種苗協会の認定試験に合格しなければなりません。

◉ 種苗管理士について (日本種苗協会)

◉ 種苗管理士のいるお店を探す (日本種苗協会 お店から検索のこと)

(3) JA(農業協同組合)グリーンセンター、農家のお店など

農家さん、家庭菜園をやられている方が多く集まります。お店の方にいろいろ聞いてみるのがいちばんですが、適切な指導のできないお店が多いのは残念です。

(4)ホームセンター、スーパー、100円ショップ など

悪くはないですが、助言は受けられないことのほうが多いです。私は20年以上野菜づくりを経験しています。種は種苗管理士がいる、いつもの種苗店かJAグリーンセンター。苗類は種類も量も多く、回転が早い農家のお店から買っています。

野菜の種をどこから買うべきか、私の目安を挙げました。それぞれメリットデメリットがあります、初心者の方は上記の順位で買われることをおすすめします。

話題となるダイソーなどの100円ショップ、家庭菜園では利用すべきです。なぜならば中身の量が少なすぎて、種が無駄にならないからです。少なければまた買い足せばよい。農家のお店にある種袋の量の1/2~1/5の量しか入っていません。少ないことはよいことです。

100円で2袋も買える。ぜったいにお徳です。くず種も入っていないし、種子消毒もしてある。他の種メーカーさんとは品質的には同じ程度のようです。あとは経験と少しの技術です。家庭菜園で栽培面積の少ない方や多品種少量の栽培の方はおおいに活用すべきです。

種を買うお店の注意点

種袋がお店の外に展示されている場合、その種を買うのは要注意です。センスのない店です。なぜならば、種は生き物です。高温多湿や直射日光をきらいます。保管方法によっては種の品質が低下することもあります。

ホームセンターやスーパーなどで種を買う場合、店内売り場にある種を買ったほうがよいです。種を買った後も、できれば密閉容器にいれて、直射日光あたらない冷暗所がベスト。袋を開封しないで室内保管でよいです。

苗を買うお店の注意点

いい苗を買うお店、どちらかといえば量のあるお店、回転が早く、新鮮だからです。寒冷紗(かんれいしゃ)などの下に苗がおかれているような店、大きな外れはないです。

いい苗の特徴は茎が太く、色が濃い、かぶ元がぐらつかない、ひとつの目安です。

ポイントは苗の買う時期です。春野菜はあわてず暖かくなってから、秋野菜は遅くならず、9月中旬までに定植を終わすこと。苗は植えつけ直前に買うことです。

2.まき時や植えつけ時期を調べて買う、これが最重要

種をまく、苗を植えつける、すべてに適期(てっき)があります。適期とは種まきや植えつけに適した時期、ちょうどよいタイミングです。地方によって適期や品種もそれぞれに違います。

自分のところの栽培適期を知っていることこそが、最も重要なことです。

なぜならば、野菜は品種ごとに決まった種まきや植えつけの時期があります。時期を間違えると順調に育ちません。早まきすると苗が大きく育ちすぎ、とう立ちをおこしやすいです。いっぽう秋野菜など遅まきになると、気温がどんどん下がり生育障害や収穫が遅れてしいます。

積算温度(せきさんおんど)について

毎日の平均気温を合計したものを積算温度という。例えば、スイカの果実の成熟には一定の日数がかかるが、日数よりもむしろ毎日の気温の累積が重要であり、それは800~1,000℃とみられている。つまり快晴が続いた場合、日数は少なくても累計がこのぐらいの積算になれば成熟に達するとみられている。このように積算温度は作物の栽培の多くの場面に共通した重要な意味をもつ。

(出典 タキイ種苗株式会社 農業・園芸用語集から)

少し難しいですが、野菜などは温度×日数あるいは温度×時間の積算によって、成長するための条件が整っていきます。よって、気温が低いと成長に時間(日数)がかかり、暖かいと早く収穫することができます。

トマトは1100~1200℃、キュウリは200~300℃の積算温度が必要であり、この温度を確保するには地域によって大幅に違ってきます。

「秋の1日、春の7日」、いいふるされたことわざです。秋の作業で1日遅れると、春に7日作業が遅れるのと同じ。春から夏にかけての種まきなど7日遅れても収穫日はさほど変わらないが、秋から初冬では種まきが1日遅れると収穫日が数日以上遅れてしまうということです。

種をまく、苗を植えつける、収穫する、それぞれの作業にはもっとも適した時期があります。これを逃さないよう作業を進めることです。

適期を知るいちばんの方法は、となりの畑の先輩です。そしてお店の方などです。自分で2年~3年経験すればわかります。必ず種をまいた日付、植付けをした日付、収穫した日付を記録しておくこと、そうすれば翌年からの作業に反映できます。

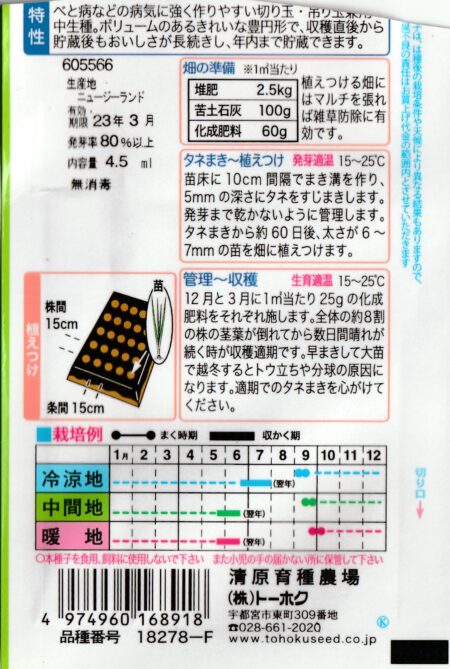

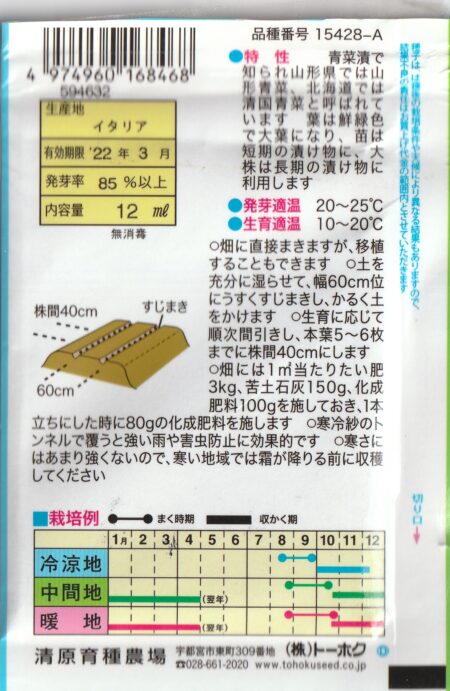

3.種袋裏面の情報、必ず目を通してください、いろいろと役に立ちます

種袋の裏面には、種のまきどきと収穫期、種のまき方、肥料の施肥量、収穫など、さまざまな情報が記載されています。役に立ちますのでひととおり見ておくとことをおすすめします。

ここでは、初心者にも知ってほしい内容を説明します。なお、種袋裏面の表示事項、表示方法は統一はされておらず、種子メーカにより違いがあります。

(1)いちばん注目してほしいのは、種のまき時です。まく時期を間違えると失敗する確率が高くなります。ここに書いてある内容は、ほんの目安程度と思ってください。おおざっぱすぎます。

(2)地域区分を、寒地、寒冷地、温暖地、暖地、あるいは冷涼地、中間地、暖地という形で地図で気候区分を示しています。地図はなくて、年間カレンダーでまく時期、収穫期を表示している種袋も多いです。

これらについては、「自分の住んでいる地域がどの気候区分に当てはまるのかをよく知り、その地域に合った栽培管理をすること。自分の住んでいる地域の年平均気温を知るには、理科年表で調べたり、各地の気象台などに問い合わせてみるとよい」こんな趣旨の表記がされています。自分で調べて、それにあわせなさいということです。

私の畑は東北南部、種袋の地域区分でいうと年平均気温が9~12℃の寒冷地です。実際の気温は、年平均気温11.2℃(-0.9~24.3℃)、4~10月は17.8℃、12~15℃の温暖地区分にも該当してしまいます。

年間カレンダー、まく時期も期間が長い。この期間の最初でも最後でも関係ないのか。野菜によって発芽する適温は違いますので一律にはいかないです。そういう意味で表示内容はあくまでも目安です。畑の先輩や、種苗店から聴いたほうが間違いが少ないです。

そういう意味で表示内容はあくまでも目安です。畑の先輩や、種苗店から聴いたほうが間違いが少ないです。

(3)生産地 種を生産(採取)した地域または国名、外国産が多いです。中国だからなどとは無用な心配です。メーカーは戦略的に海外で委託生産をしています。

(4)発芽率について、発芽率は高い方が望ましいですが、あくまでも目安です。規定の条件下で発芽する割合、数値はあくまでも基準。実質は基準値を超えるものが出荷されています。

(5)有効期限 種の寿命ではありません。適正な管理条件のもとで種を保管したとき、発芽が維持できる期間の目安。発芽検査から1年間と定められています。有効期限2023年10月であれば、2022年10月以降に検査した種です。ただし1年とは未開封の場合で、開封したものは少しづつ発芽率が低下するのは避けられないという理屈になります。

実際は、普通にまく分には問題はありません。種の保管を冷蔵庫などでしっかりすれば数年間使用できます。発芽率が悪くなるのはしかたがないです。

{出典 (3)~5)については、2019秋種特集号の「タキイの種子をより正しくお使いいただくために」の一文から要約しています。}

これ以外にも肥料の施肥量など、十分に参考になります。種袋は使い切っても袋は残しておいたほうがよいです。翌年役に立ちます。

4.あまった種は冷蔵庫などで保管するとよいです

あまった種袋は密封パック袋などに入れ、冷蔵庫で保管をするとよいです。種は、湿気、温度、光をきらいます。私はホウレンソウの種、屋内の物置に保管しましたが、翌年の発芽はありませんでした。もったいないですが、種は1年しか使っていません。きちんと冷蔵庫での保管はできないからです。

下記を参考にしてください。

種子は有効期限内であってもひとたび開封すると、品質の劣化が始まります。種子は「開封したら使い切る」ことが原則です。もし保存する際は、高温・多湿を避けることが最大のポイントです。封をして冷蔵庫で保管するようにしましょう。そしてなるべく早く使い切ってください。

《2019 タキイ最前線 秋種特集号》より引用します。

種の購入は工夫するしかないです。100円均一や、畑の両隣で分けるのもひとつです。我が家も多くの種袋の残りが有ります。何とかしたいのですが、こればかりはというのが本音です。

5.種から育てる、育苗する、苗を買って植え付ける方法、私のやり方

種をまいて育てる、苗を購入してから育てる、どちらが良いか、難しいです。いちがいには云えないです。なぜならば、栽培環境や地域性の違いで制約が多くなります。あたりまえに育てることは、ヒト、モノ、カネ、時間、それなりにかかります。

種から始めればいろいろな野菜を安く食べられます。でも手間暇たいへんです。苗を購入するのは割高になることのほうが多いです。これらを上手く組み合わせるしかないです。

野菜を育てるには、直播き(じかまき)直接畑に種をまいて育てる方法、定植(ポットなどに自分で種をまき苗にしてから畑に移植)する方法、お店から苗を買ってきて直接植えつけする定植があります。

直播き、定植などのやり方は地域によって、あるいは畑の面積の大小など、それぞれやり方が違います。楽して美味しい野菜を育てたほうがよいですが、そう簡単ではありません。

初心者は畑の先輩から聞くことがいちばん。量が少なければ苗を購入したほうがよいです。経験者はそれなりのやり方ができますので、いろいろと試してみてください。

(1)直播き方法、畑に種をまいてそのまま育でる

- ダイコン、カブ、ニンジン、ゴボウ など、生育期間の短い野菜や、移植のできない根菜類などは、直播きが多いです。なぜならば、芽が出た場所から動かすと根を傷めだめになる確率が高いから

- 他にはジャガイモの種イモ、サイトモの種イモ など

- 葉物類は、比較的育てやすい。ホウレンソウ、レタス、ミズナ、シュンギクなど、種まきのノウハウはありますが、まいてしまえばなんとかなります

(2)定植方法、苗を自分で育てる、または苗を買ってきて植えつけする

- ナス、トマト、キュウリ、ピーマン、ネギ、シシトウ などは、プロが育てた苗でまちがいが少ないです。苗をあわてて買わないこと

- タマネギ、私は畑に種をまいて苗として育ててから、植えつけします

- ハクサイは、8月中旬にポットに種をまき苗を育てます。8月末~9月初めに畑に植えつけします

- エダマメ、トウモロシなどもポットで苗を育て植えつけします。キジやカラスから種を守るためです

種まきや植えつけのポイントは、適期にすること。まずはこれが最重要です。「春はよそ様よりも遅くして、秋はよそ様よりも早くする」経験を記録するのがいちばん。なぜならば、春先は気温も大事ですが地温が上がらないことには芽が出ないです。

お店に早くから苗がでまわり、売り切れなどの心配から早めに購入する方もいますが、とにかくタイミングを知って、適期を待って対応すること。早めに購入したら、水やりに気をつけるとそれなりに持ちます。

春の種まきは急がないこと。数週間の遅れは、夏になれば数日で取り返せます。早くして、遅霜(おそじも)の心配や低温の影響を受けるより、最低気温が10℃前後、暖かさを実感できる程度になってから種まきや苗を植えたほうが失敗が少ないです。

逆に秋は全般的に早めにすることで収穫もより大きく美味しいものができやすいです。

6.根こぶ病、病気抵抗性や耐病性をもった種をえらべます

できれば経験したくないのが野菜の病気。同じ場所に同じ野菜を連作をすると、病気発生の確率が高くなります。対処方法のひとつは病気への抵抗性をもった種や苗を選ぶ方法です。

いちど病気を経験したならば使用すべきです。種の袋に「CR○○」、「YR○○」、○○は野菜の品種名、CR、YRは抵抗性の種類を表示。これらの種を買うなり、種苗店から聞くことで対処できます。

(1)「CR」根こぶ病の抵抗性品種 ハクサイ CR 千秋65日

(トーホク交配 ネコブ病抵抗性の早生種、私が育てている品種です)

根こぶ病は、根にコブができて水分や栄養が吸収できなくなり、しおれやすくなる病気、ハクサイなど日中はしおれますが、朝晩はしおれない場合が多く、よく見てないとわからない場合があります。

CR とは 根こぶ病抵抗性という意味。Clubroot Resistance(クラブルート レジスタンス)の頭文字です。アブラナ科のキャベツ、ハクサイ、カブなどに多いです。

私は、2年ほどハクサイの根こぶ病が50個中5個ほどありました。翌年、土壌消毒剤オラクル粉剤、根こぶ病抵抗性品種(CR)を使用したら、発生していません。毎年この種袋を使用しています。

(2)「YR」萎黄病(いおうびょう)抵抗性品種

萎黄病はダイコンなどの茎葉が黄変したあとにしおれて枯れてしまいます。

YR とは、萎黄病抵抗性 Yellows Resistance(イエロー レジスタンス)の頭文字、ダイコンやキャベツなどYRのついた品種が多いです。

野菜が連作障害なのか、たんなる病気なのかの判別には経験を要します。野菜の品種のいちぶですが、種袋の表に「抵抗性とか耐病性」という表示がありますので、しっかり聞いて活用をすべきです。

7.まとめ

- 種を買うのはどこからでもよいです (苗の見極め方はあります)

- ただし、まき時(適期)や定植タイミングを逃がしてしまうと生育不良につながります

- まき時を知るには種苗店や畑の先輩の知恵をお借りすることが早道です

- なぜならば、寒冷地から暖地まで、地方ごとにまき時が違います

- 野菜づくりは経験がいちばん。理屈ばかりではないです。2~3年経験すれば方向が見えてきます

- そのためにも、しっかりは聞いて、経験してみて、記録する、結果をつぎに活かすことです

美味しい野菜づくりをスタートさせる種まきや苗の植えつけ、 タイミングを逃さないこと。そうすれば、野菜はなんとなくでも育ってくれます。楽しみにしていただいてやってみてください

ご訪問ありがとうございました。