- 畝作り、なにをどのようにすればよいのか、さっぱり分からない

- 畝は作ったほうが良いと思うが、その準備とかが、いまひとつ

畝を作るには、知っておくべきことがいっぱい有ります。畝の方角や高さ、畝の幅など。知らないとうまくできないことの方が多いです。

ここでは、- いつから畝作りを開始するのか、お天気と相談しておくこと

- 畝の方角、南北畝、東西畝どちらがよいか、畝の高さとは

- 畝幅の目安は通路を含め80-100㎝、大型野菜を除けば、これで統一できる

積雪の多い東北南部で20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、畝を作る前に考えておくべき基本的なことについての解説です。

これを知っておけば、畝づくりの開始から、畝の幅の考え方、野菜と畝の関係などが分かり、迷うことなく、自分の力で畝づくりを進められます。記事の終わりに、野菜毎のベット幅、株間など記載していますので参考にできます。

美味しい野菜を育てるための大事な一歩です、しっかりチェックをお願い致します。

― 目 次 ―

1.畝作りの前にしっかり準備、やり直しはたいへん

畝作りの前に、それなりの準備をしっかりとしておきましょう。なぜならば、畝作りは重労働、段取りをしっかりとして一気にやる。畝の作りなおしは意外とたいへんです。

準備は、大きく二つ。どのような野菜をどこに植えるのか、畝を作る前の検討段階。それが決まったら合理的にどういう手順で畝作りを仕上げていくかです。

ここでは、畝を作る前にやっておくべきことについて説明します。

具体的には、まずは何の野菜を育てるのか、これが決まってからになります。

- いつから畝作りを始めるのか

- 畝の方角はどうするか、制約はあるのかないのか

- 畝の種類は、高畝、平畝どちらにするか

- 具体的な畝のイメージ、畝の幅と株間

少なくてもこれらについては検討の段階で明確にしておいた方がよいです。

2.なにを食べたいのか、育てる野菜の種類を決めること

最初の準備は栽培する野菜を決めることです。決め方はいろいろで良いですが、種まきや苗を植えるタイミングがありますので注意が必要です。

ポイントは、同じ品種を3~4年程度続けて育ててみること。経験することでその品種の特性がつかめます。毎年同じ気象条件ではないので、作り続けることで分かることが多くあります。

タイミングよく栽培できるよう種や苗は準備しておくべきです。秋の1日は、春の7日。日照時間も短くなり、秋作業の1日遅れは、春の7日遅れと同じだということ。つきなみですが、台風や長雨が続き、畑が乾かない、耕せないと畑の作業は進みません。

春や秋、同じ野菜でも地方によって育てる時期が違いますので自ずと品種は限られます。種や苗がお店にでまわる時期、人気の野菜はすぐにお店から無くなるし、早めの購入は高くつくし、遅めでは安いが苗が老化している場合が多いので要注意です。

3.いつから畝作りを開始するのか、お天気と相談しておくこと

畝作りの課題は2つ、お天気と土作り、畝作りです。

お天気はどうしようもないので予報を注視、タイミングを計るしかないです。土作り、畝作りは、苦土石灰散布から種まきまで一気にしたほうが効率は良いです。

お天気は自分で解決できない大きな問題。とりわけ秋野菜の畝作りはお天気に左右されます。どこの天気予報を信じたらよいのか、予報と実際は違う、これがいちばんの問題点です。

なぜならば、畑の土は乾いていないと扱いにくい。畝作りがスムーズにできない。できても種まきや苗の植えつけ後にかぶせる土がベトベトしていれば、わざわざ花用や種まき用の土を購入し、土をかぶせなければなりません。とてもたいへんです。

私の天気予報は3つの情報源です。

・併せてウェザーニュースの雨雲レーダーを参考にしています。

もう一つの課題、種まきや苗の植えつけ予定日から逆算して土作りをすること。消石灰散布後は2週間間隔を空けて堆肥を入れる、1週間空けて元肥を入れる、1週間空けて種まきや苗の植えつけ、これがもっとも良いおすすめのパタ―ンです。なぜならば、肥料などが土になじむ時間があったほうが良いと云われます。

でも、休日家庭菜園者にとって4週間は時間がかかりすぎです。苦土石灰やかきがら石灰などを使用すれば、石灰散布、堆肥を入れる、元肥を入れる、種をまく、あるいは苗を植えつける、いっきょに同時にできます。余裕のない人におすすめ、私の現役時代はすべて一気にやっていました。だいじょうぶです。

注意点、ベトベトした水っぽい堆肥、臭いがきつい生々しい堆肥を未熟堆肥といいます。これらは直ぐには使用しないこと。植えつけ後に堆肥の発酵分解が続き、根に障害がでやすいです。土に入れたならば2~3週間以上間隔を空けたほうが無難。

私の地域は積雪地。4月畑のかたずけ、消石灰散布、トラクター耕耘は5月ゴールデンウィーク中。その後に一気に土作りを兼ね畝作りをします。秋野菜は、8月末までに畝作り、9月初め一斉に種まきを始めます。

4.畝の方角、南北畝がベスト、しかし、東西畝でも良いものが収穫できる

南北畝がいちばんと云いますが、東西畝でも大丈夫。畝の方角がいちじるしく栽培に影響することはない。その年のお天気しだい、これが私の実感です。畝の方角は、作業効率を第一と考え、南北でも東西でもかまわないです。

- まんべんなく日が当たる南北畝、日照時間が長くなるのでベスト

- 日照さえあれば、東西畝でも野菜はじゅうぶん育つ

- 水はけが良い方角、強い風が通り抜けるような方角が好ましい

だいじなことは、

梅雨や長雨の時に水はけがどうなるか。水が数日たまっても抜けないのは困ります。畝の水が流れやすい、隣の畑との通路などに溝を掘り、少しでも水を流すことができるようであれば、その方角にすべき。

できるだけ畝を長くし、畝が平行に並ぶようであれば作業性は良い。風の影響が少ないと生育初期には効果があります。

私の畑はすべて東西畝、南北畝にしたことはありません。1本の畝が10m、株間の計算がやりやすい。日照時間は1日平均、6月7.1時間、10月は5.0時間。2時間の違いは大きいですが、夏秋野菜の種類が違うせいか、いつもの収穫に影響はないです。

注意したいのは、2mもあるキュウリのネットのような棚、大きなナスの木などの背丈の高い野菜は北側の端がよい。北側にできなければ、キュウリの後ろの野菜とは通路幅を広めにすることで、陰の影響は少し改善できます。

家庭菜園の周りに建物や木がある場合、それなりの工夫が必要かもしれません。経験が無いのであいまいなことは云えませんが、シソ、ミョウガ、ニラなどは日当たりの悪い住宅の周りに植えているのを見かけます。

植物には、陰性植物と云い日光が苦手な野菜、陰が多い所でも育つ野菜です。反対に日光が大好きな陽性植物、中間に半陰性植物があります。ほとんどの野菜は少しの日照があれば育つと思います。やってみる経験がいちばんです。

できれば、日当たりの良い場所に葉物など背丈の低い野菜を植え、奥に行くにしたがってだんだん背丈の高い野菜を植えるようにする、こんな工夫が有るとよいです。

5.畝の種類は高畝がおすすめ、排水が良ければ平畝でも良い

畝の種類、普通は平畝と高畝です。私のおすすめは高畝。なぜならば、排水機能が自然とそれなりに働いてくれます。雨量が多く畝と畝の間の通路に水が溜まっても、畝の頂上の野菜まで水に浸かることは、よほどのことがないかぎりありません。

畝の高さに定義は無いようです。通路面より少しでも高ければ平畝、意識して高くしようと思えば高畝、この程度の感覚です。何cmにする、意味は無いです。高くしてもマルチを張る土で低くなります。高畝は重労働、そこそこ高いことに意味があります。

◉ 平畝について

- 雨がやんで水が長時間たまらないのであれば平畝で良い

- あえて畝たては不要だが、通路との区別でほんの少しだけ高くしたほうがよい

- 土寄せなどはやりやすく、作業はきつくない

◉ 高畝について

- 手作業で畝を作る場合、通路幅を広く、畝のベッド幅を狭くすると高くできる

- 手作業での高畝はきついので、無理して高畝にはしない、少しだけ高くて十分

- マルチをすることで保湿ができ、高温と乾燥から根を守ることができる

畝の高さと野菜の関係、土寄せが楽にできるかどうかがポイント

畝の高さと野菜の関係、参考書はいろいろバラバラで困ります。野菜ごとに平畝とか高畝とかあまり意味がないです。なぜならば、粘土質、砂質など排水性そのものが違うこと、雨量の多少などが地域によって大幅に違います。

私は管理機で一気に高畝にしますので、ほとんどの野菜は高畝です。でも、葉物類などは平畝で十分。無理して高畝にしなくても十分育ちます。

高畝にするポイントは、土寄せが楽にできるかどうかです。高くしすぎると土寄せのために畝幅を広くとり、後で通路から土を盛り上げなければなりません。通路幅が広くないと土寄せがやりにくいです。無理に高畝にしなくても、それなりに土を盛り上げるだけでよいです。

注意点は、高畝にすることで、通路の溝を深くし、3日も4日も雨が溜まることのないように。その時は水が流れるように通路をならすこと。

家庭菜園では、畝の高さに明確な基準はないと思ってよいです。なぜならば、土質や畑の面積の大小で畝幅や株間の間隔は違ってきます。

ナスやキュウリなどは根張りがよいので畝幅は広く、畝は高くして、株間も広くとったほうがよい。とれなければ、枝の仕立て方に工夫を要しますが素人にはまず無理。面積と相談しながら、後は経験です。

参考程度ですが、ジャガイモ、サトイモ、ネギなどは平畝で溝を掘り、途中から土寄せをくりかえし高くしていきます。

高畝は、ダイコン、ニンジン、サツマイモなど。その他の野菜は高畝でも平畝でも良いです。

マルチをしたまま高畝はたいへん面倒。周りよりも少し高くできればそれでよし。広い面積の畑で有れば高畝にする、こんな感じでよいです。

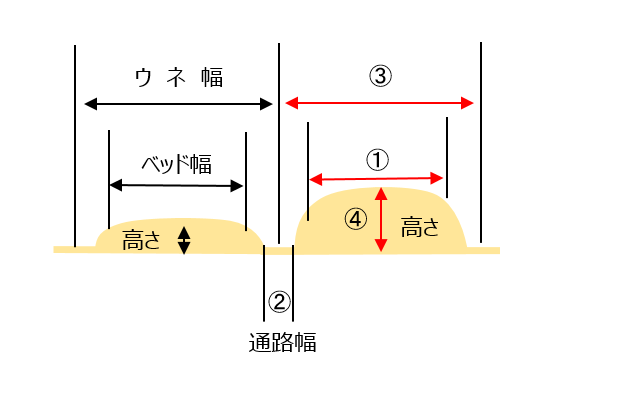

6.畝の図解です、畝で使用する言葉を正しく知ってください

地域によって呼び方、位置が違う場合が有ります。図は私たちの呼び方です。

畝の幅とは、➀ベット幅に➁通路幅をプラスしたもの、ベット幅とウネ幅は同じ幅ではない。

※ 畝を作る作業を、畝を立てる、畝立て作業とも云います

➀ベット幅 (植え床幅) ⇒ この面に種をまいたり苗の植えつけをする

➁通路幅、畝間 (うねま) ⇒ 畝と畝の間を通路にする

➂ウネ幅、畝の幅 ⇒ 通路幅の中心から次の通路の中心まで

➃高さ ⇒ 高さの目安は、平畝 5~10㎝、高畝 10~15㎝ 以上

◉畝の写真、左側は平畝(ひらうね)、右側は高畝(たかうね)

7.畝の幅を決める前に考えおくべきこと

畝の幅とは、一般的にベット幅プラス通路幅を云います。ここではベット幅と通路幅を区別しながら説明いたします。

- 畝立てを、クワなどの手作業のみで行うのか、耕運機や培土器などを用いるのか

- 畝は1本だけ必要な箇所に立てるのか、並行して2本以上立てるのか

これだけで、畝の幅はある程度決められてしまいます。

- 畝立て本数が1本だけであれば、葉物類はベット幅が30cm程度、その他は60㎝程度を目安、どこにでも自由に簡単に畝を立てらる。

- 2本以上の畝立ては通路幅が必要、耕運機や培土器を使用した畝立ては、畝幅が一律で楽に作業ができる。ただし通路幅は、ナス、サトイモ、ネギなどは広い方がよい。土寄せが楽にできるから。

- 秋野菜のダイコン、ハクサイはベット幅60㎝、その他の野菜は30cm程度で間に合う。並行した畝の通路幅は30~40㎝程度、それなりに経験がものを云う。

この他にも考慮すべき点は

- 野菜が成長した時の大きさのイメージを考えること

- ベッド幅は60㎝程度あれば、大型野菜以外は問題ない。

- 野菜にあわせての畝幅や、形を変えての畝作りはたいへん。

- 1本の畝に種まきを2列にしたり、株間を変えたり、一株当たりの面積を確保すれば、ベット幅が一律の広さでも問題は無い。

- 通路の幅やマルチの幅にどう対応するかで畝幅が決まる

- 畝と畝の間の作業性をどう考えるかそれしだい。土寄せが必要な野菜は少し広くとるとやりやすい。

- 通路幅は最小20~30㎝、余裕をもてば30~40㎝で十分作業はできる。

- 土寄せは、手作業なのか耕運機でやるのか、それで広さは違うが、ほぼ60㎝あれば良い。

- 耕運機は耕耘する幅、培土器の作業幅分は通路幅をとるとよい。

- マルチ張り、一人で扱いやすいのは95㎝幅。135㎝以上は扱いにくいし、手作業で畝を作るのたいへん。

- 大型株の野菜以外は、畝の幅は統一できる

- ナスは育て方しだいだがベット幅90㎝+通路幅90=180㎝幅が良い。なぜならば、上手に育てると枝葉は広がり背丈以上に伸びる、根が広く張るし、枝葉は大きくなる、通路で収穫作業をするので畝幅は広いほうが良い。

- キュウリの枝やつるも育て方しだい、サトイモは土寄せを多くしたほう良い。これらの畝幅は120㎝以上が好ましい。

- ナスやキュウリは整枝(つるの剪定、仕立て方)が上手くできれば90~120㎝でも良い。普通は整枝が上手にできないので放任となり、畝幅が広いと作業が楽なだけ。これらの大型株以外は野菜の畝幅を統一しても問題はない。

家庭菜園、畝の本数は少ない方がよいです。理由は、通路幅で育てる有効面積が少なくなります。しかし、畝を作ることで野菜のできばえは格段に良くなり、畝作りはやるべきです。

ベッド幅の広い畝は必要ありません。腕を伸ばしての種まきや苗の植えつけ、収穫作業などはとても疲れます。60~90㎝の畝幅はまたいでクワを動かせ、作業性はいちばんです。

畝幅を狭くしても、いくらでも野菜は育ちます。大型野菜以外は畝の幅を統一したほうが良いです。

これらは、畑の面積の大小、手作業中心か、機械も使用した家庭菜園なのかで考え方は変わりますが、基本的なところは変わりないです。

8.株間は疎植がよいが、密植に挑戦し収穫量を多くすることもできる

株と株の間隔をどの程度にするのか、株間が分からない場合、隣の畑の人に聞くとか、種袋に記載してあればその数値を参考にしてください。基本は疎植に限ります。

適切な株間は分かるようで分からないことが多いです。なぜならば野菜がいちばん大きくなった時の株の広がりと高さがイメージできないからでであり、株間の決め方のポイントはここにあります。やはり経験がものを云います。

株間の考え方には疎植と密植があります

◉ 疎植とは

- 株と株の間隔を広くとり種まきや苗を植えつけること、単位面積当たりの株数が少なくなる

- 日当たり、風通しが良いので病気にかかりにくく、畑の面積が広ければ絶対に疎植が良い

- 生育が良くなり、一株当たり収穫量は多くなる、良いものが遅くまで収穫できる

◉ 密植とは

- 株と株の間隔は狭まいが、単位面積当たりの株数は多くなる

- 日当たりが早く悪くなり風通しが悪い、病害虫にも弱い生育になりやすい

- 一株当たり収穫量は少ないが、株数が多いと全体の収穫量は多くなることが期待できる

家庭菜園での失敗の多くは、株と株の間隔が狭い密植、極端な密植が多いそうです。ただ、参考書に書いてある株間だけでもったいないことが多い。ダイコン株間は30㎝程度、でも15㎝でも十分育つ。葉菜類などは最初に密植にして、間引きで株間を広げていくのも良い方法です。

密植をしてよい野菜とは、タマネギ、ニンジン、サツマイモなど。疎植にすると、ニンジンは大きくなりやすく太くなると割れやすくなる。玉ねぎは大玉に、サツマイモはでかくなりすぎる。

株間を決めるとき、背丈の大きい野菜に注意をすること。ナスやキュウリなどは株間は80㎝程度は欲しい。なぜならば、上手につくればナスやキュウリは背丈よりもく高く、葉が広くなり収穫がやりずらい。(ただし、枝やツルの仕立て方が上手にできれば狭くてもよい)

株間は広いほうが良いが、家庭菜園では厳しい一面があります。参考書のような株間にはこだわらず密植に挑戦すること。葉物などは生育途中の間引きで食べてもよい。密植は収穫までに時間を要しますが、それなりに元気な野菜が育ちます。

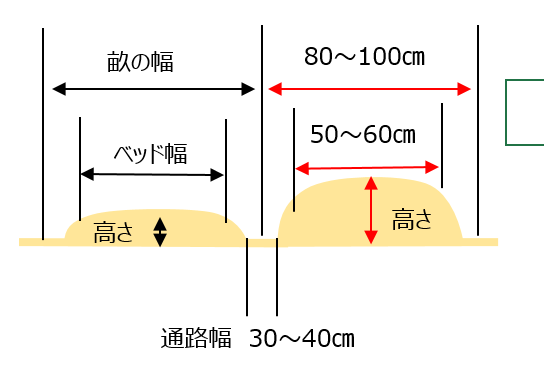

9.畝幅の目安は通路を含め80~100㎝、大型野菜を除けば、これで統一できる

畝の幅をどの程度にするか、畑の面積と畝の本数、そして経験こそがものを云います。なぜならば、人それぞれ菜園環境が違います。統一しても意味が無く、各人が工夫して「習うより慣れよ」です。

畝の本数が1本だけであれば、ベット幅は自由自在です。30㎝あれば葉物類は十分。60㎝あればほとんどの野菜はカバーできます。通路幅は勝手に決められます。

畝の本数が並行(平行)して2本以上あれば、通路幅の問題が有りますので経験が必要です。

- 並行な畝2本以上、私のおすすめは ・・ただし少し面積に余裕のある方・

- 畝の幅 80~100㎝、 通路幅 30~40㎝、 ベット幅 50~60㎝

- 通路の幅は、作業性に意外と重要、40㎝以上確保できれば、片膝をついて、かがんだり、しゃがんだりしながら、草取りなどの作業が楽にできる

- ベット幅 60㎝は、またいで作業ができる、土寄せなどが楽にできる

- ベット幅 60㎝あれば、ナスやサトイモなどの大型野菜以外は問題がない

- ナスなどの畝が並行する場合は、収獲を考慮すると80㎝以上の通路幅が欲しい

- そうは云えど、畝の本数が多い、広い通路幅は家庭菜園ではもったいないとも云えます

- 畝の幅はあくまでも目安です、神経質にならないこと

- ベット幅の制約は、マルチ幅から20~30㎝ 狭くすると作業がやりやすい

- 実際にやってみて、ベット幅よりも葉が大きくなったならば、次回は広くすればよい

畝幅が狭くても広くても、株と株の間隔で育てる野菜の調整はできます。一般的な野菜が成長した時の茎や葉の広がり、株と株の間は40㎝程度あれば良いです。(ナスやキュウリなどの株間は広くしたほうが良い、60~80㎝ 以上望ましい)

- ベット幅、広ければ良いというものではない、最大の注意点は

- 幅が広いと、すごく疲れます。手を伸ばし、背中まで伸ばさないと作業ができないから。

- 少し手を伸ばしただけで楽に作業ができるのは60㎝程度(真ん中30㎝で種まきや定植)

- 手作業で畝の山をつくる、土を盛り上げる作業はベット幅が広いとやりにくい(機械は別)

- 畝幅が広くて楽なのは、ベット幅も通路幅も60㎝程度、すなわち畝幅が120㎝程度。手作業は 機械ではないので、広いことは必ずしも良いことでない。作業が楽にはできないので注意。

畝の幅は菜園の所有面積が広いか狭いかだけでおおよそ決められます。広ければ追肥や土寄せ作業はやりやすいすですが、草取り作業もたいへんです。狭くても、手の届く範囲で作業ができます。

どの程度にするのか、自分でやってみると、それなりの自分に適した畝幅が見つけられます。技術が伴わないで参考書のような広い畝幅にする必要は無いです。

10.まとめ

- 畝づくりは重労働です、作業効率をいちばんに、自分に合ったサイズでつくること

- 畝づくりの前に検討すべき事項をやることで、作業が楽にできるようになる

- 畝づくりのポイントは

- いつから畝づくりを開始するのか、

- 畝の方角は南北、東西、限定せずに、やりやすい方角でよい

- 畝の種類は高畝がおすすめ、排水性がよければ平畝でもよい

- 畝の幅の目安は80~100㎝、大型株野菜以外はこれで統一できる

- 株間は疎植の方がよいが、葉物など密植にして間引きで食べてもよい

これらに注意をはらいながら、自分に満足できる畝作りを行ってください。

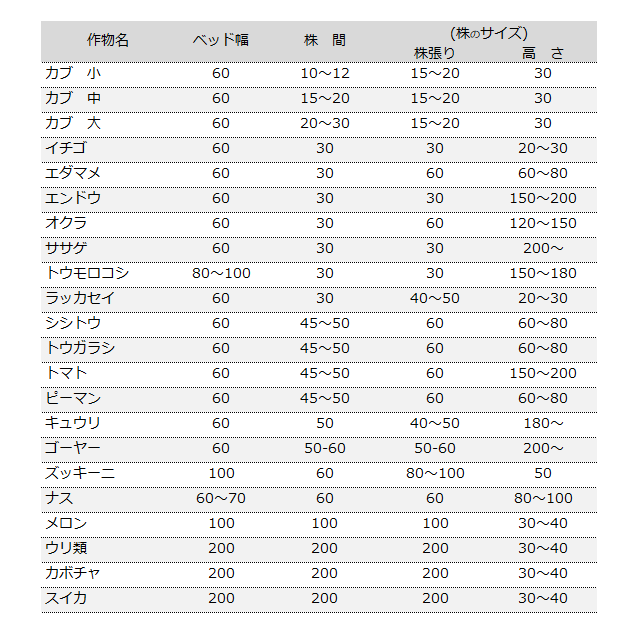

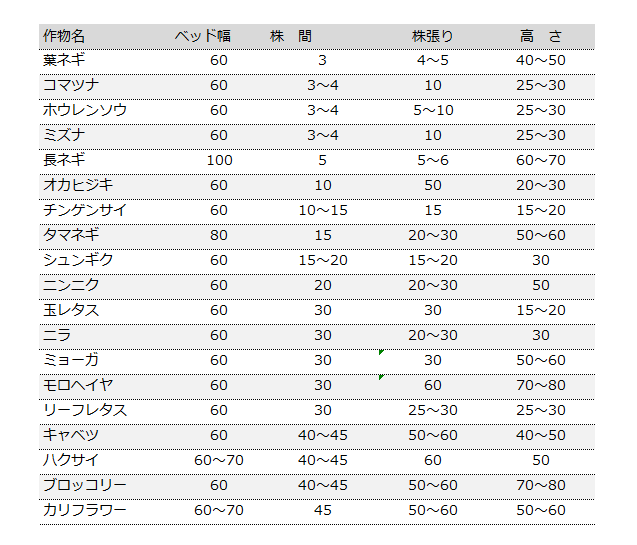

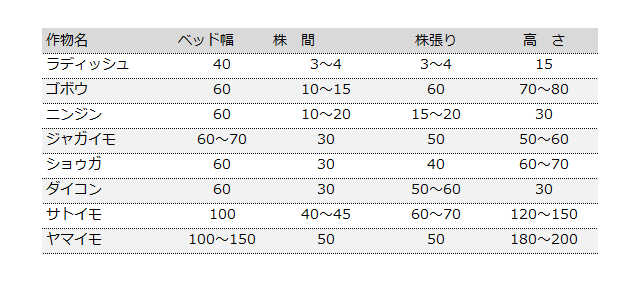

《11. 参考 野菜毎のベッド幅、株間、株のサイズ一覧表》

「藤田智、野菜の時間」からひとつひとつ調べ表にしてみました。単位はcm、畝の幅はベッド幅に30㎝前後をプラスしてください。株のサイズとは、野菜を育てた場合の収穫適期の株姿と大きさ(株張り、高さ)の目安です。 横幅をイメージしてください。

(出典 藤田智の野菜づくり大全 NHK趣味の園芸 やさいの時間)

1. 果菜類

2. 葉茎菜類

3. 根菜類

ご訪問いただきありがとうございました。