- 家庭菜園、元肥や追肥の適正量について、なにを基準にしていますか

- 野菜に与える肥料の量、どれだけの量を与えていますか

- 肥料の与える量、チッソなど、成分量に対する計算方法は知っていますか

野菜が必要とする肥料の適正量や、自分の与えている肥料の量、分かっておられますか。

たぶん、そんなこと知らなくても良い野菜を育てていると思います。

でも、与える量を知っておくことで、ツルや葉は大きいが実が小さい、野菜を枯らしてしまったなど、これらの成育不良、病気や害虫などのリスクを避けることができます。

- 肥料の適正量とは、何を参考にして決めたらよいのかがわかる

- 1㎡あたり何グラムの肥料が必要なのか、正しい計算法で適正量が量れる

- 野菜に与える肥料の量、自分の目安を知る方法、ひとつかみは何gなのか

積雪の多い東北南部で、20年以上、100坪の程度の家庭菜園をやってきたおじさんの経験から、与える肥料の適正量とは、肥料の成分量から正しい計算で必要量を求める方法などについて説明をしています。

この記事を読むことで、肥料の量をしっかり計算することができ、肥料の与える量の目安が分かり、元肥や追肥の量の調整をできるようになります。

1.与える化成肥料の適正量、施肥基準を調べて分かったこと

作物に肥料を与えることを施肥(せひ)といい、与える量を施肥量といいます。

量が少ないと生育に影響し、多いと枯れてしまったり、簡単なようで奥が深いです。

(1)都道府県ごとに作成している施肥基準

(2)NHKテキスト 趣味の園芸「やさいの時間」

(3)肥料袋

(4)種の袋

これらの資料から分った化成肥料の適正量とは

- 元肥は1平方メートル(1m×1mの面積)あたり150gが最も多い、

100~300g/㎡とバラついており、100~200g/㎡であれば安全圏 - 追肥は1回あたりり20g~50g/㎡与えておけば良いが最も多い

- 肥料食いのナス、元肥は多いところで300~350g/㎡

- エダマメ、元肥、50~62g、すべての資料で少ない

- 露地栽培にて、元肥だけで600g/㎡以上は探せませんでした

私の与えている量は、1平方メートルたり元肥は150g~200g程度、ナス、キュウリは意図的に多くしています。

追肥は20~40g程度。調べてみて、まあまあそれなりの量を与えていることが分りました。

(これは、化成肥料8-8-8-に置き換えて計算した施肥量です)

私が調べた資料の施肥量について

(1).都道府県ごとに作成している施肥基準からの施肥量

インターネットなどの検索から、「施肥基準」で農林水産省のホームページを見てください。

都道府県ごとに「施肥基準」を作成しています。「施肥基準」とは、ある作物を栽培する際に必要な施肥の時期や量の目安が分かります。

「出典:農林水産省 都道府県施肥基準等のホームぺージを確認してみてください」

注意点は、施肥量の単位が10アール当りの表記です。

窒素16㎏/10a、10アール当たり16キログラムの施肥量とは約300坪の面積に16㎏では分かりにくい。

家庭菜園では1平方メートルあたりの施肥量に計算しないと作業ができません。

(計算方法は2.を参照してください)

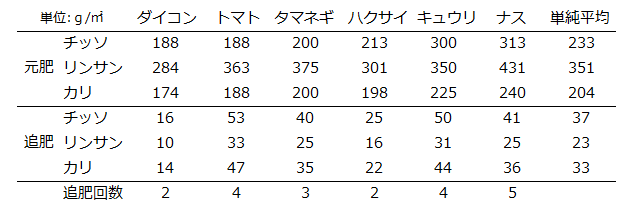

下の表は、私の住む県の施肥基準から、普通化成肥料8-8-8 1平方メートルあたりの必要量を計算したもので、元肥は 200~350g、追肥は1回あたり 20~50g程度です。

地域性が反映されますので、施肥基準は参考になります。

記載方法はまちまち、面倒で分かりにくい、でもいちど目を通しておくことをお薦めします。

私の県の施肥基準量、畑の周りの方の印象は基準の半分の量でも収穫には問題無し。

3倍以上の量を与えているが、大きな問題は見受けられない、こんな声もありました。

畑の歴史、栽培期間によって、畑に対する適正量は広範囲なのかもしれません。

私も基準を知る前は3倍以上の量を何年も与え続けてきました。

連作障害、病気、害虫発生など、肥料が原因かどうかは分からないことが多いです。

でも収穫にはほぼ満足しています。

(2).NHKテキスト 趣味の園芸「やさいの時間」からの施肥量

- テキストは、特に記載が無い場合、化成肥料は8-8-8を使用しています

- 元肥は100~150g/㎡がもっとも多い

- 追肥の量を記載していない場合は、30g/㎡が基本

- キュウリ元肥、テキスト100~150g、東京施肥基準125g、雪国おじさん県は300g/㎡

- ナス元肥、テキスト100~150g、東京施肥基準200g、おじさん県313g/㎡

解説は丁寧で、初心者には分かりやすい。

テキストに書いてある元肥、追肥などの量は参考になります。

ただ、全国版のせいなのか、与える量は少なめの感じがしますが、少量の方がよい。

(テキストは2ヶ月に1回、奇数月21日発売です)

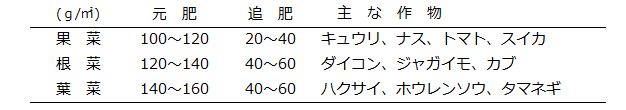

(3)肥料袋に記載されている、標準使用量からみた施肥量

私が使用している普通化成肥料8-8-8の20㎏袋には、標準使用量が記載されています。

果菜、元肥5~6袋 追肥 1~2袋 2~3回つづ施用などと記載されており、

これを1平方メートルあたりの施肥量にまとめたのが下の表です。

こここでの数値も、元肥100~160g、追肥は1回あたりの20~60g程度。

メーカーさんの肥料袋は量が多いとも云われますが、このメーカーさんは少ない方です。

(4)種の袋、裏に記載されている施肥量

- 元肥は概ね150gが多い、化成肥料8-8-8なのか、それとも14-14-14、それ以外なのか、

肥料成分量の明記が無い袋が多いです

種の袋に化成肥料の施肥量が記載されており、これも単なる参考程度ですが、まあ間違いはないと思いますので化成肥料の成分量は 8-8-8 に置換えてよいと思います。

種袋のメーカーに量の成分量などの根拠を問い合わせたところ、担当者は答えられません。

後日調べての回答もありません、メーカー名は書きませんが不勉強な中堅どころです。

2. 1㎡あたり何g必要なのか、正しい計算方法を知ること

元肥や追肥、施肥基準等は16㎏/10aでの表記は分かりにくいです。

なぜならば、家庭菜園では1平方メートルあたり何グラムの肥料を与えるのかが分からないと、現実的な作業はできません。

さらには、普通化成8-8-8、高度化成14-14-14など、チッソ、リンサン、カリの成分量によって、適正量の数字は変わり、g/㎡、1平方メートル(1m×1mの面積)あたり何グラムの施肥量なのかを正しく計算をすることが必要となります。

(最初から、化成肥料8-8-8で150g/㎡と記載されていれば、計算不要です)

肥料の計算方法を知り、与える量を数字でチェックし、台所の計量はかりなどで確認する。

ここまでやると、なるほどと施肥量が実感ができ、一度やってみることをお薦めします。

施肥基準の必要量から1平方メートルあたりの必要量を計算する

- 手順-01 施肥基準から作物を選び、必要量 ㎏/10aをチェック

- 手順-02 使用する肥料の成分量(8-8-8、14-14-14 など)から、必要量を計算

- 手順-03 必要量を10アールから1平方メートルあたりの必要量に換算

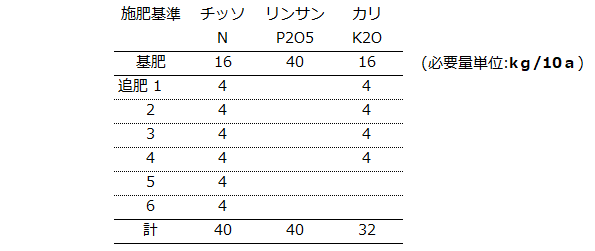

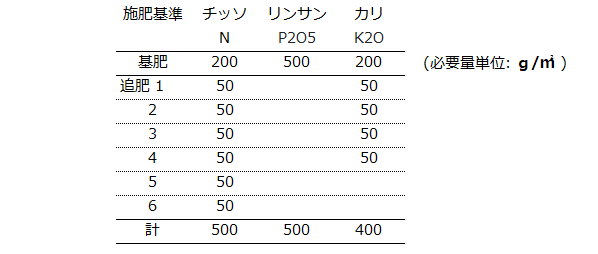

ここでは、東京都の施肥基準を用いて、ナスの施肥量について、普通化成肥料8-8-8、チッソ 8%、リンサン 8%、カリ 8%で計算をしてみます。 (出典:東京都施肥基準)

◎ 手順-01東京都施肥基準からナスを選びます(04 農産物)栽培型は露地栽培、5月植えつけ、6~10月収穫

この表から分ること

- 施肥量の単位は㎏/10a、10アールあたりのチッソ、リンサン、カリの必要量を示している

- 基肥(元肥)チッソ、10アールあたり16㎏が必要量、リンサン40㎏、カリ16㎏

- 追肥のチッソ、1回につき10アールあたり4㎏必要量、リンサン無し、カリ4㎏

- 肥料は、チッソ元肥と追肥6回分にて合計40㎏

チッソ、リンサン、カリの必要量は、都道府県ごとに違いがあります。

理由は、土壌の性質、各地域の気象条件、栽培方法などさまざまで、あくまでも目安。

チッソ 16㎏/10aとは、普通化成肥料の8-8-8でチッソの必要量は、200㎏/10aとなる。(16㎏÷8%=200㎏)

- 計算から、基肥チッソ16㎏の必要量は、8-8-8では200㎏/10a必要

( 検算 16㎏÷チッソ含有率8%=200㎏ 200㎏×8%=16㎏ 8%は0.08 ) - 同様にリンサン 500㎏ (40㎏÷0.08)、カリ 200㎏ (16㎏÷0.08)

- 追肥チッソ 4㎏の必要量は、8-8-8では50㎏必要

( 検算 4㎏÷チッソ含有率8%=50㎏、50㎏×8%=4㎏ )

面積10aとは、長さ100m×幅10m、競技用プール長さ50m×幅20m(ただし8コース分の幅)の面積に対してチッソ200㎏、20㎏の袋で10袋。

イメージしにくいので、g/1平方メートル (1m×1mの正方形の面積)換算

- 計算で、10aとは、長さ100m×幅10mの場合は1,000㎡(平方メートル)、200㎏の必要量とは200×1,000g=200,000g、200,000g÷1,000㎡= 200g、1平方メートルあたり200g

計算結果のまとめ

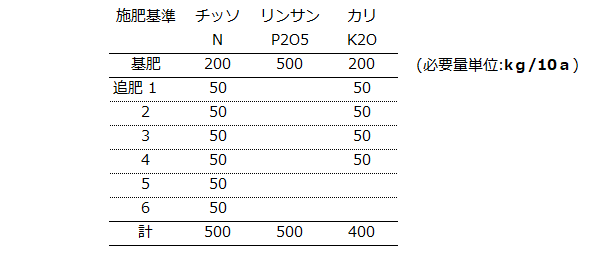

◎ 1㎡ (1平方メートル)あたりの必要量は・基肥(元肥)チッソ 200g/㎡、リンサン 500g/㎡、カリ 200g/㎡

・追肥チッソとカリの1回あたり 50g/㎡です

・高度化成肥料14-14-14で施肥基準を計算、元肥 114g/㎡と追肥 28g/㎡

(施肥基準チッソ16㎏÷14%=114㎏ 1/1000に読みかえます)

注意点として

- 計算方法はさまざまあり、あくまでもひとつの方法です

- 必要量の計算はチッソ成分量で行います、チッソの影響が大きいから

- リンサン、カリについて、量の不足が大きければ、単肥(過リン酸石灰など)を補充してください、実際は、家庭菜園ではそこまで考えなくてもよいです

- チッソ成分で計算をすれば他の成分に過不足があっても問題にはならない

自分が実際に与えている量と施肥基準での量を比較してみてください。

自分の与えている量が多ければ、施肥基準の量でやってみる。

どちらでやっても、収穫時の大差は無いと思いますので、少ない量で栽培したほうが、

すべてのリスクから避けることができます。

作物を育てる上で最大のポイントはどれだけの量を与えるかということ、適正な施肥を行うために、都道府県単位にて「施肥基準」を作成しています。

これを基に、肥料の成分量(8-8-8や14-14-14など)にあわせ、1平方メートルあたりの必要量を計算する。この数値を実際の作業の目安にする。あとは経験で何とかなります。

「施肥基準」は、ある作物を栽培する際に必要な施肥の時期や量の目安がわかります。

これが最も参考にしやすい施肥量といえます。

3.野菜に与える肥料の量、自分の目安を知っておくこと

自分が野菜に与える肥料の量、知っておいたほうがよい。

なぜならば、いちど量っておくことで自分の感覚がつかめ、少ない量でも安心して与えることができます。

肥料の与え過ぎには注意でも、なかなかそうはいかないものです。

大きな良いものを収穫したいという潜在意識があり、なんというか、少ないと不安すら感じてしまうからです。

適量が望ましいのは分かります。でも、適量とはどのぐらいなのか、ここがポイントです。

適量とは、自分で野菜を育て、それなりに肥料を与え、それなりに収穫できた。

すなわち、それなりの自分の量を適量と考えれば良いだけです。

適量でなければ、順調には育たないです。

ただ、なにかあった時に数字があると分かりやすいです。

自分の与えている量の目安となる数字があれば、次の対処がやりやすいです。

そういう意味でも、目安の量を知っておくことはだいじなことです。

目安の量を調べるには

➀g/㎡ 1平方メートル(1m×1mの面積)あたりの与えるグラム数をチェックする。

➁肥料を実際に計量してみる。私の計量器は台所にあるTANITAクッキングスケール。

これで実際の量を計ってみると、この程度なのかというのが実感できます。

➂自分の手でつかんでみて、おおよその量を実感してみる。

・5本の指でひとつかみ、おおよそ20g程度

・手のひらでつかみとり、ひとつかみ40g程度

・手のひらでざっとすくいあげる、ひとすくい60g程度

私はこれを基本にして、元肥は3~4すくい。150~180g/㎡

追肥は、株の両側にひとつかみ40g程度/㎡、株と株の間にひとつかみ押しこむ 20gこんな感じで十分です。

正確性は不要、あくまでも目安です。

その日の気分で少なかったり多かったりですが、そのやり方を自分の基本にすればいいです。

経験を積めば、肥料が残っていれば、次回は追肥をしないとか、自分の畑のジャガイモは元肥だけでよいとか、いろいろな失敗や成功体験が後々役立つようになります。

4.まとめ

- 与える肥料の適正量、地域によりバラツキます。畑の周りの人に良く聞いて参考にすること

- 適正量の調べ方、種の袋の裏、都道府県ごとの施肥基準、NHK野菜の時間、他雑誌など

- 使用する肥料の成分量によって、必要量は変わる、必ず成分量から必要量を計算し、

それを目安にして施肥量を決めること - 肥料の計算方法を知り、それを量ってみることで実際の与える量が体感できます

これらを知った上で肥料を与えると、少ない量でも不安がありません。

できるだけ少ない量で、不足であれば少しだけ追加する、そういう与え方ができればベスト。

なぜならば、やり過ぎによるツルボケや根やけ、病気、害虫などのリスクから避けることができ、美味しい野菜を作ることができます。

ご訪問いただき有難うございました。