- 畑にたねをまいても芽が出てこない、どうしたらよいのかを知りたい !

- 暑いさなかの種まき、上手に芽を出させるためのやり方を知りたい !

種をまいて芽が出ることを発芽するといい、芽が出ないのは発芽不良です。気温が高く乾燥しやすい環境では種が休眠し発芽を止めてしまいます。発芽しなければ苗は育てられません。

ここでは、- どうして発芽しないのか、発芽の要件などについてわかります

- 暑い時季でも上手に発芽させる、そのポイントとは

- 畑の最高気温、過去3年間グラフ化したら、確実に気温は高くなっていました

積雪の多い東北南部で、20年以上、100坪程度の家庭菜園をやってきたおじさんが2023年9月、タマネギの種まきを初めて失敗しました。その経験からあらためて発芽の基本について調べたことなど記事にしました。

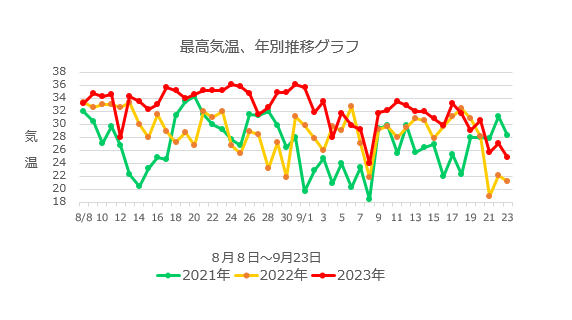

とりわけ、畑の地域気象データ(アメダス)から、最高気温について過去3年間の推移をグラフ化。地球全体の平均気温が上昇しているといわれる地球温暖化、私たちの周りにも影響していることがそれなりにわかりました。

この記事を読むことで、夏場から初秋に向けての種の直まき、発芽不良を発生させないポイントを知ることができます。

簡単なべた掛けなど、高温乾燥対策をしながら直まきをすれば発芽は大丈夫。ご一読いただきぜひやってみてください。

― 目 次 ―

1.タマネギ種の直まき見事に失敗、発芽率ゼロ、その訳とは

2023年9月8日、タマネギ種いつもの通り直まきを行いました。2袋から数本の発芽のみ。ホウレンソウの発芽も2割程度。20年以上やってきて初めての経験、正直がっかり。(直まきとは、畑の土に直接種をまいてい苗を育てる方法)

発芽率ほぼゼロ。種の発芽とは、種の殻をやぶって幼芽が地表にでてくること。発芽しないことを発芽不良といい、苗ができず野菜として育てられないことです。

2023年の気温、一般的に秋とされる9~11月の平均気温は、125年前の統計開始以降最も高かったそうです。私の畑の近くのアメダスデータからも伺えます。

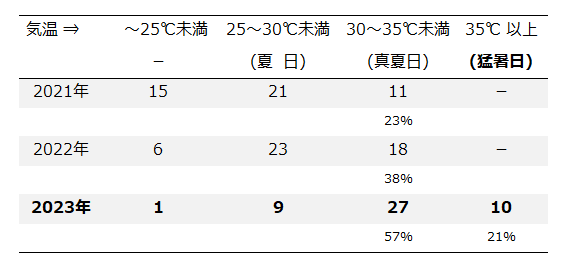

表は、2021年~2023年、8月8日(立秋)~9月23日(秋分) 47日間の最高気温を調べました。2023年、35℃以上の猛暑日が10日あり、例年とは著しく違います。

失敗の原因とは、気温・乾燥・発芽についての認識不足です

暑さの認識があまかった。いつも通り、種まきさえしておけばなんとかなってきたことで、発芽に対する認識不足、習慣、これが大きな問題点です。

発芽不良には多くの要因があり、最も大事なことは温度、水分、空気、これらがうまくそろわないと発芽しません。

(1)温度とは気温が高いこと。種まきまでの10日間平均最高気温32.6℃、前年対比4.4℃高い。 2023年は「記録的猛暑」「長すぎた残暑」といわれ、高温続きで畑の地温が下がらず、タマネギの種が休眠し発芽を止めてしまったようです。(タマネギ発芽適温 15~20℃)

(2)種をまいた数日後、畝の土色が赤茶色になりました。土の中の鉄分が高温でサビたため。両隣の畑もうっすらと赤茶色。初めての経験、それぐらいすごい暑さだということ。

(3)乾燥対策としての日よけなどはしていませんでした。ほんらいならば、不織布や寒冷紗などで日よけをし乾燥を防ぐべきです。モミ殻はかけましたが、高畝のため排水性もよく水分が蒸発し、より乾燥しやすい状態になってしまった。

(タマネギ畝2列、種まき後に土が赤茶色)

※ 異常な暑さを表す気温グラフ、気温のバラツキはこちらを参照してください

2.対策は、ポットに種をまき自宅で発芽させ苗を育てました

あわててタマネギの種を購入し、ポットに種まき、毎日の水やりと乾燥対策。苗が10㎝程度になったところでポットから畑に移植し、50日弱でタマネギの畝に定植です。この方法は、時間的余裕がないので早く確実に発芽させ、苗を太くし、気温が下がる11月前半の定植に間に合わせるためです。

タマネギ種のポットまき、発芽から育苗経過を参考にしてください

➀ 9月22日、9月8日の種まきから14日後、あわててタマネギ種と培養土を購入。もっと早く対応すればよかったです。1ポット当たり10個程度の種をまき、モミ殻で乾燥防止、軒下の日陰に置き、毎朝の水やり。

➁ 5日後の9月27日、発芽の確認ができました。10月10日頃から最低気温が10℃以下、日中は太陽にあて夕方から室内にとりこむ。ストーブで保温。

➂ 10月20日、苗の太さ2~3mm、長さ10㎝程度にて、ポットの土の塊をくずさないように畑の土に移植。夜間の保温目的で寒冷紗のトンネル。順調に太くなってきた10月28日、寒冷紗を外す。葉面散布で育苗。

➃ 11月8日、タマネギのマルチ畝に定植、太さ4~5mm程度が全体の60%程度。何とかなりま した。

種まきから発芽まで5日程度、ここから23日後に畑へ移植、その19日後にマルチ畝に定植。種まき後47日。通常直まきならば9月始めに種まき、50~60日程度で定植、10月下旬には定植を完了します。

3.種まきで育苗する野菜、発芽日数を毎年記録しておくこと

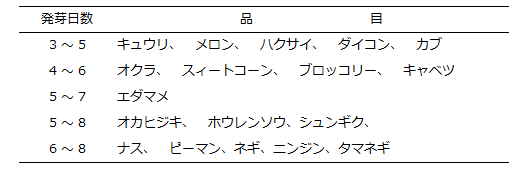

発芽日数、一般的には種が発芽し、出芽(土の表面に芽があらわれた状態)が確認できるまでの日数。この日数を知っておくことで、種が発芽しないとき、どのぐらい日数を待てばよいか判ります。今回の経験から知りました。

発芽日数が判ることで、種のまき直しがすみやかにできるようになります。とりわけ秋野菜の種まき、私のタマネギのように種まきのタイミングを逃してしまうと、しっかりとした苗の茎や根にならない場合があります。

私も種をまいた日付、定植の日付は記録します。でも、発芽日数を記録しておく、考えたことは有りません。なぜならば、そこまでしなくてもそれなりに上手く育ってくれます。

ただ、発芽日数の認識があれば、もっと早い対応ができたし、発芽について知っていれば、暑さ対策や寒さ対策についても適切な対応ができたと思います。

野菜の発芽日数は、どの野菜も3~7日程度、ニンジン、タマネギなどは14日前後とも云われます。でも地域の特性によって日数はさまざま。毎年の記録を貴重な経験として活用できれば、温暖化対策の一助になります。

下記に発芽日数の目安を一覧表にしました。直まき、ポットやセルまき、やりかたで日数は異なります。あくまでも目安です。私たちの地域では、下記の日数に2日程度プラス。ホウレンソウ、ニンジンなどは14日程度かかる場合が多いです。

※ 出典:タキイ種苗、山田式家庭菜園教室 ※

4.上手な発芽作業、種の発芽ポイントを知っておくことが大事

(1)発芽の3条件とは

種が発芽するための3条件、水分、空気(酸素)、温度(地温)、この3つがそろわないと発芽は始まらず、どれかひとつ欠けても発芽しません。畑への直まき、ポットやセルまきでも同じ条件です。

➀ 水分は重要で不可欠な要素。種は吸水することで発芽スイッチが入り、成長のエネルギーが生まれます。種の周りに適切な水分がなければ新たな命は生まれない。

➁ 空気とは、空気中の酸素。種は、芽や根を成長させるためのエネルギーとして呼吸をすることで酸素をとりいれます。保水性や排水性のよい土がポイント。水のやり過ぎ、長雨、水はけの悪い土に種が水に浸ったままの状態では酸素が不足して呼吸ができず窒息死、種は腐る。

➂ 温度とは地温、土の温度。種に対して低すぎ、高すぎ、どちらでも発芽しない。種には発芽適温があり、適温状態の中で発芽が可能。タマネギの種などは、地温が高くなりすぎると種が休眠状態に入り発芽を止めてしまう。

春に早く種をまいても地温が上がらなければ発芽しない。夏は暑すぎ乾燥しすぎで発芽のばらつきが大きい。初秋といえど残暑が厳しい。環境を見極めた適切な保温、高温、乾燥対策が上手な発芽対策のポイントです。(2)種まき後の適切な鎮圧で発芽は格段によくなります

鎮圧(ちんあつ)とは、上から土の表面を押さえて固めること。鎮圧することで発芽しやすく、発芽がそろいやすくなるとも云われ、しっかりとやるべきです。

鎮圧の目的は保水。土と種をしっかりと密着させ、毛細管現象で水を吸い上げ、種の細胞活動が活発となり発芽しやすい環境をつくれる。

鎮圧は種まき前後、やり方はさまざま。家庭菜園では、種をまいた後に土をかぶせ、手のひらで体重をかけて土の表面を押し固める作業です。

私は鎮圧をあまり意識はしていませんが、ビール中瓶やペットボトルの底で土の表面を強く押しあて穴を開けます。すじまきでは、支柱を力強く押しあてまき溝を作った上に種をまき、土をかぶせたら軽く手のひらで土の表面を押しつける。この程度で良いです。

押し固めるには、土を足のかかとで踏んだり、板などをあて力づくで押し固める、プロの方は鎮圧ローラ―などの道具を使用します。でも、ここまでしなくても発芽は十分できます。

ポイントは、発芽日数の長いホウレンソウ、タマネギ、ニンジン、ネギ、エダマメなどはしっかりと鎮圧をすることで発芽環境は格段によくなります。

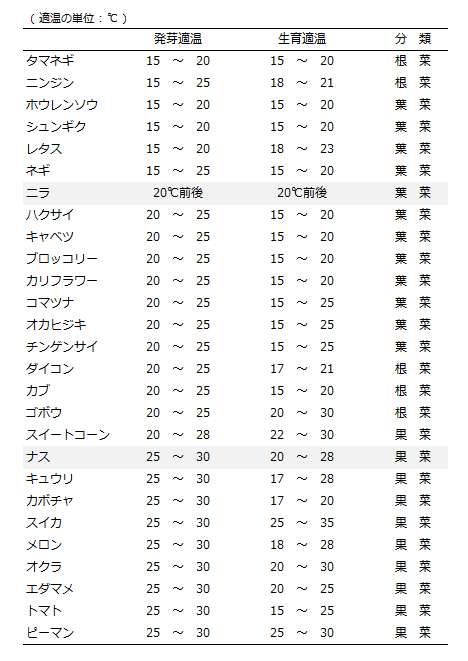

( 発芽適温、生育適温 一覧表 )

出典: タキイ種苗株式会社 山田式家庭菜園教室

5.秋野菜の種の直まき、高温、乾燥、日差し対策をしっかりとやることが重要です

秋野菜の種まきは、8月~9月中旬に集中します。畑での直まき栽培は、高温乾燥対策を意識してやっておかないと発芽不良がおこりやすい。なぜならば、残暑で地温が高く、乾燥しやすい、これで種が休眠し発芽を止めてしまいます。

種まきをポットやセルトレイで育苗するのはハクサイやキャベツなど。これ以外のダイコン、ニンジン、カブなどの根菜類、葉物類は畑に種を直まきします。

直まきでの注意点は、発芽適温が決まっているので、それに合わせた作業が必要。私が失敗したタマネギ、ホウレンソウなどの葉物は15~20℃と適温が低く、日差し対策や乾燥対策を適切に行うことが必要です。

注意すべき発芽3条件はもちろん、日中の高温で水分が蒸発し乾燥しすぎないことがたいせつ。それには、日差し、直射日光をできるだけ避けること。日よけ、遮光がポイント。一般的には不織布、寒冷紗などを使用します。発芽さえしてしまえば、育苗はなんとかなります。

(1) おすすめの対策は、べた掛け。種まき後に不織布や寒冷紗などを畝ぜんたいに直接かぶせてしまう方法。しっかりと止めるのではなく、余裕を持たせゆったりとかけておくだけでもよいです。

(2)私のやり方は、種をまいた後にモミ殻をかけ、その上から水をかけます。そこに寒冷紗をかぶせ、もういちど水をたっぷりとかけます。乾燥しているかどうかは、寒冷紗を外してモミ殻を見ると分かります。水かけは朝か夕方がよいです。

(3) それなりに出芽、芽が地表にでてきたら不織布や寒冷紗はとりはずしてください。その後の育苗は苗を見ながらになりますが、畑には保水性があり、何もしなくても大丈夫です。ただし、4~5日雨がふらなければたっぷりとかん水をしてください。

(4)その他の日よけ対策は、畝に敷き藁のようなものをかけたり、不要になった夏すだれ等をまき床や畝にかぶせたりして、日陰対策をしている人もいます。

(5) 不織布は、幅1.8m、長さ10mで 700~1000円程度。寒冷紗は同サイズで3000円程度。主要な使い方が発芽だけであれば不織布だけで良い。トンネルで遮光や保温、防虫などにも利用するのであれば寒冷紗のほうが耐久性は強いです。販売店でよく確認してください。

6.畑の気温を知ること、発芽対策の必要性が分かることにつながります

タマネギ、毎年ただ種をまいて水をやるだけ、それだけで20年以上発芽はなんとかなってきました。でも2023年は初めて発芽率ゼロパーント。

地球上の平均気温が1℃上昇するとどうなるか、簡単には説明できないたいへんなこと。私の畑も、2019年10月12日、台風19号で初めて1.5mの冠水を経験、さらに2022年8月2日大雨豪雨で2回目の冠水です。

このことから、あらためて自分の地域の気温がどうなっているのか調べました。結果は着実に気温は高くなっていることが分りました。素人コメントはできませんので、記録として残しておきます。ご参考に。

立秋から秋分の種をまく時季、最高気温はどうだったのか調べてみました

- 出典、気象庁各種データ・資料より抜粋

- 調べた場所、地域気象観測所(アメダス)、畑から直線距離にて5キロ程度

- 期間、2021年~2023年、8月8日(立秋)~9月23日(秋分) 47日間

(1)最高気温の推移グラフ

2023年については、30℃以上の真夏日が37日 (内35℃以上の猛暑日が10日)8割程度、著しく高温の日が多いのがわかります。

(2)最高気温のヒストグラム

ヒストグラムに表すことで、気温の分布の様子(型)が分かりやすくなります。

グラフの見方、① 2021年最高気温ヒストグラム、最高気温区間の27の表示は、気温の範囲が26.01~28℃、27は27℃にて中央値を表します。左軸の日数は、その範囲の気温の出現日数です。

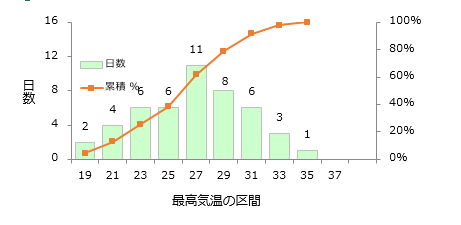

① 2021年最高気温ヒストグラム

- 平均最高気温は27.0℃、最小18.5℃から最大34.3℃

- 27表記、26.1~28.0℃の気温範囲が11日と最も多い

- 30℃以上の気温は全体の23 %、47日間の内の11日

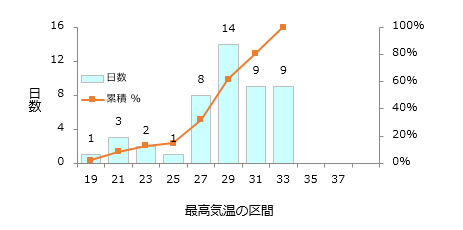

➁ 2022年最高気温のヒストグラム

- 平均最高気温は28.8℃(前年対比プラス1.8℃) 最小18.9℃から最大33.4℃

- 28.01~30℃の気温の範囲が14日と最も多い(前年対比プラス2℃)

- 30℃以上の気温は全体の40 %、47日間の内の18日

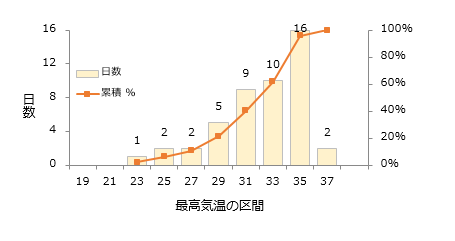

➂ 2023年最高気温のヒストグラム

- 平均最高気温は32.4℃(前年対比プラス3.6℃) 最小24.0℃から最大36.2℃

- 34.01~36℃の気温の範囲が16日と最も多い(前年対比プラス6℃)

- 30℃以上の気温は全体の79 %、47日間の内の37日

7.まとめ

- 夏から初秋にかけて、種の直まきは発芽不良がでやすいので注意

- 種の直まきで発芽不良が発生した場合、急ぎポットやセルなどでの種まきに代えるのもよい。ただし、種まきのタイミングが遅くなると収穫に影響する

- 種の発芽には水分、空気(酸素)、温度(気温)、この3つがそろわないと発芽は始まらず、どれかひとつ欠けても発芽しない

- 種には発芽適温があり、とりわけ高温乾燥が続くと種は休眠し発芽を止めてしまう

- 発芽ポイントは、高温乾燥から種を守るために、かん水、日よけを適切にすること、不織布や寒冷紗などを使用し、土に直接かぶせるべた掛けなどの対策も有効

- 毎年、種まき後の発芽日数を記録しておくことでよい経験ができる、今後ますます気温は高くなる傾向にあり、適切な対応ができるよう畑の気温にも関心を持つことが必要

ご訪問いただきたいへんありがとうございました。